科技资讯

1微米分辨率小鼠三维脑图谱问世

记者2日从海南大学获悉,中国科学院院士、海南大学教授骆清铭等与华中科技大学与美国加州大学洛杉矶分校科研人员合作,绘制出小鼠三维脑区和立体定位图谱(STAM)。 这张详细的“空间地图”,以1微米分辨率清晰标注脑区“坐标”和边界,为神经科学研究提供了重要工具。 相关成果发表在国际期刊《自然》上。 脑图谱是研究大脑结构与功能的重要工具。

3D打印极简轻质微型涡喷发动机成功首飞

记者从中国航空发动机集团有限公司获悉,7月1日,由中国航发湖南动力机械研究所自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机配装试验平台在内蒙古圆满完成首次飞行验证。 该发动机采用多学科拓扑优化增材制造技术,成功实现了航空发动机设计理念与制造工艺的革命性融合创新,填补了国内该技术方向整机工程应用的空白。

新型树脂让3D打印“刚柔并济”

美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种快速、精确的新型3D打印技术,利用一种新型树脂,在同一物体中无缝融合柔软与坚硬两种性能区域。 该方法通过控制不同颜色的光,触发不同的化学反应,使材料在打印过程中自然过渡,如同骨骼与软骨、关节与韧带的连接结构。 这一突破为开发下一代假肢、柔性医疗器械和可拉伸电子产品提供了新路径。 相关成果1日发表在《自然·材料》杂志上。

更环保黄金提取法“出炉”

澳大利亚弗林德斯大学科研团队开发出一种革命性的黄金提取技术。 这项技术不仅能从传统矿石中获取黄金,还能高效回收电子垃圾中的贵金属。 相关研究成果发表于最新一期《自然·可持续性》杂志。 新工艺从电子垃圾中提取的黄金。 图片来源:澳大利亚弗林德斯大学黄金不仅是全球硬通货,更是现代科技产业不可或缺的战略资源。 从精密电子产品到航天器材,从医疗设备到工业制造,处处可见其身影。

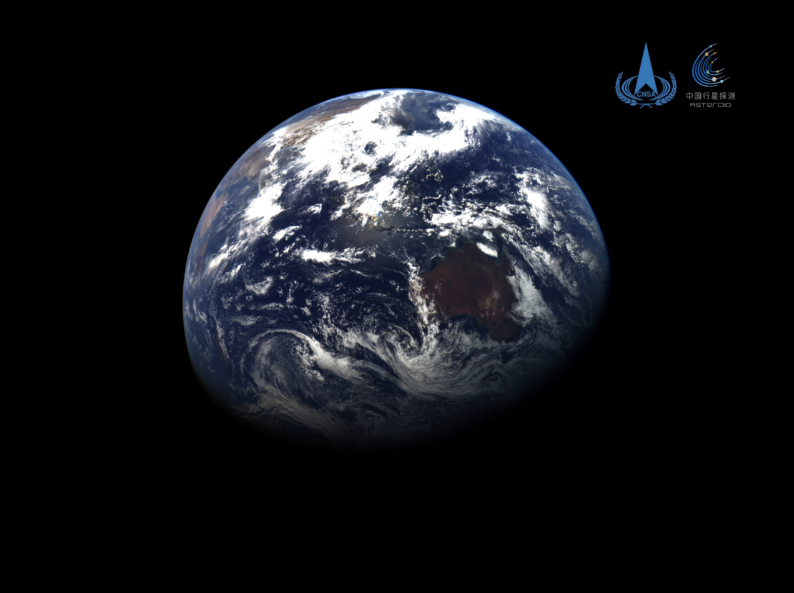

天问二号探测器拍摄的地月影像图发布

7月1日,国家航天局发布行星探测工程天问二号探测器在轨拍摄的地月影像图。 目前,天问二号探测器已在轨运行超33天,与地球距离超1200万千米,工况良好。 近期,天问二号探测器配置的窄视场导航敏感器,分别对地球和月球成像,显示了良好的功能性能。 此次发布的影像图包括器地距离约59万千米时拍摄的地球影像图和器月距离约59万千米时拍摄的月球影像图,回传地面后,由科研人员经处理制作而成。

柑橘皮“变身”新材料 糖尿病创面愈合提速2.7倍

记者6月30日从中国农业科学院获悉,该院麻类研究所南方特色作物遗传育种创新团队联合多家单位,以柑橘资源为核心,开发出一种兼具抗感染与促再生功能的新型生物材料,为糖尿病难愈性创面治疗提供了新方案。 相关成果日前发表于国际期刊《国际生物大分子杂志》。 我国柑橘年加工量超千万吨,但副产物利用率不足30%。 研究团队另辟蹊径,从柑橘皮渣中提取天然果胶,通过分子结构设计构建三维网状水凝胶体系。

“一喷一吸”就能治疗肺纤维化?

肺组织逐渐纤维化,就像肺部被一层水泥牢牢包裹,让肺纤维化患者每次呼吸都格外艰难。 目前,肺纤维化的临床治疗手段有限,仅能在一定程度上延缓纤维化进程及降低相关并发症的风险。 近年来,开发更安全、有效的新型治疗策略成为研究热点。

关于建立《青岛市科研基础设施和科研仪器联合评议工作机制》和《青岛市科研基础设施和科研仪器绩效评价工作机制》的通知

各有关单位:根据科技部、山东省、青岛市关于基础设施和科研仪器开放共享有关规定要求,市科技局建立了《青岛市科研基础设施和科研仪器联合评议工作机制》和《青岛市科研基础设施和科研仪器绩效评价工作机制》,现印发给你们,请遵照执行。青岛市科学技术局2025年6月30日1.青岛市科研基础设施和科研仪器联合评议工作机制青岛市科研基础设施和科研仪器绩效评价工作机制

青岛市外国专家局关于启用外国人来华工作许可事项电子印章的通知

各有关单位:为优化外国人来华工作许可办理手续,市外专局自2024年7月1日起启用“青岛市外国专家局业务专用章”电子印章。 青岛市“外国人来华工作许可事项”的《准予行政许可决定书》《不予行政许可决定书》《外国人来华工作许可注销证明》等文书经审批通过后直接加盖电子印章,与纸质文书具有同等效力,以上相关文书可由用人单位在“外国人来华工作管理服务系统”下载后打印使用(建议彩色打印),无需前往窗口领取。

定制生物墨水3D打印出人类胰岛,为治疗Ⅰ型糖尿病带来新希望

图片来源:AI生成一支国际研究团队在生物打印领域取得重大突破:他们利用一种新型生物墨水,3D打印出功能性人类胰岛,显示出巨大的临床应用潜力,为治疗Ⅰ型糖尿病带来了新希望。 这项成果在2025年欧洲器官移植学会大会上首次发布,被视为再生医学领域的重要成果。 研究团队此次采用由海藻酸盐与脱细胞人类胰腺组织制成的定制生物墨水,打印出高密度、结构稳定的胰岛组织。