AI/大模型

线上考试疑用AI 韩国高校再曝集体作弊丑闻

△韩国首尔大学(资料图) 继不久前韩国延世大学曝出学生借助人工智能(AI)工具在线上期中考试中集体作弊丑闻后,该国又一所顶级高校首尔大学也曝出线上期末考试集体作弊事件。 首尔大学21日宣布,相关课程考试结果作废。 据了解,作弊事件涉及首尔大学自然科学学院一门面向服兵役学生开设的通识课程,其授课与考试均通过远程方式进行。

2025iCAN未来机器人创业挑战赛总决赛举行

iCAN未来机器人创业挑战赛总决赛近日在北京昌平未来科学城圆满落下帷幕。 本次大赛由iCAN大学生创新创业大赛组委会与北京市昌平区人民政府联合主办,聚焦全球高校,广纳具备硬科技创新实力的机器人项目,以赛事为纽带,搭配全周期服务与专项创业政策,推动人才链、创新链、产业链深度融合,助力昌平构建机器人产业体系,加速优质项目落地生根,为区域创新发展注入活力。

高德地图客服回应南京定位失灵:非产品问题,部分区域存在信号干扰源

17日,有江苏南京的网友发帖称,高德地图、百度地图的定位失灵,车机版与手机版的定位在“全南京乱飞”。 地图软件定位失灵。 图/社交平台次日上午,高德地图客服表示,部分区域存在信号干扰源导致定位异常,各个互联网定位APP均受到干扰,非高德产品问题,工作人员正向相关部门积极反馈中。 有跟评称,自己被定位到句容市的水库里,还有人的定位显示在紫清湖、玄武湖,均与他们的实际所在位置不符。

千问APP接入高德 开始“看懂”物理世界

12月18日,千问APP开始接入第一个阿里生态场景——高德。 接入高德后的千问AI助手,开始具备物理世界的理解和行动能力。 千问不再仅限于回答问题,更能根据精准、动态的现实世界信息,实现从“意图理解”到“服务执行”的跨越。 通过系统级对接,千问APP已接入高德庞大的实时地理数据系统——每日超千亿次实时调用的时空引擎、覆盖全球超2亿POI(兴趣点)。

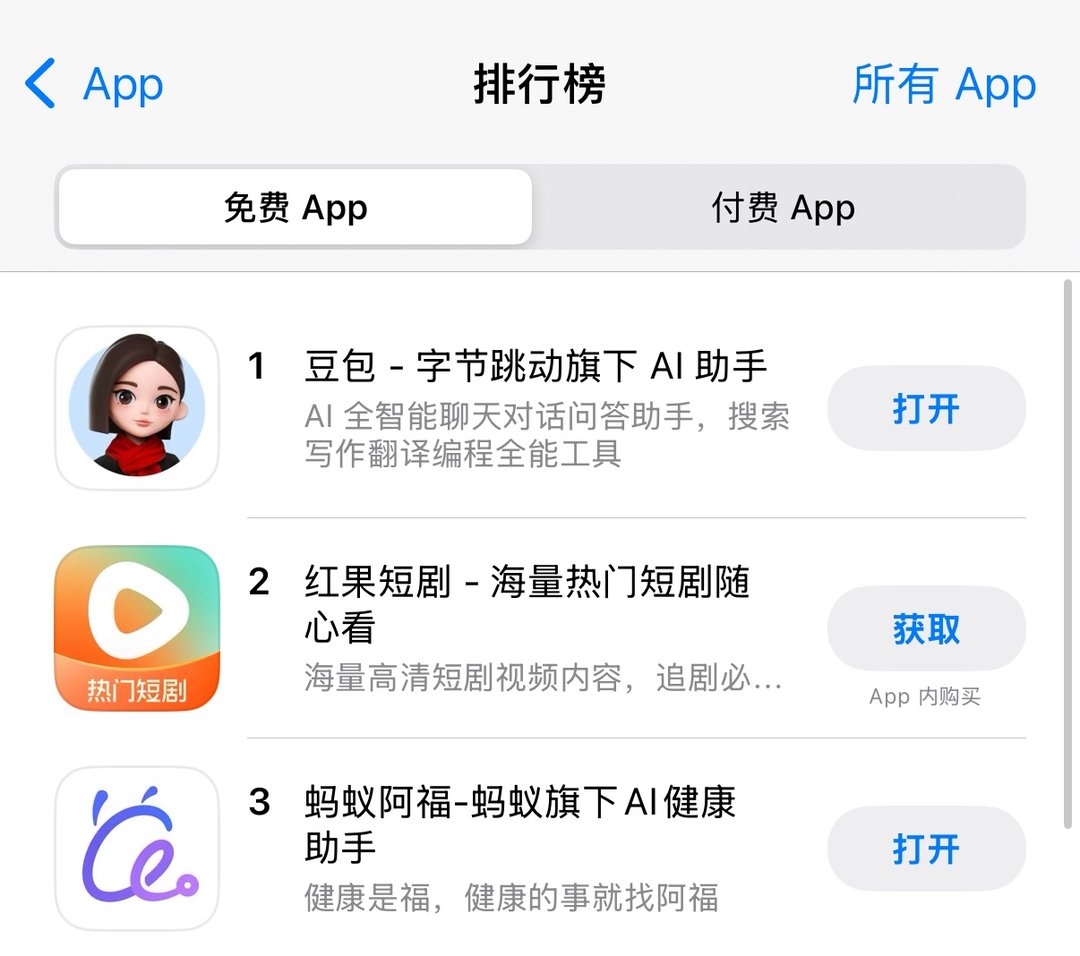

下载量猛增!“蚂蚁阿福”冲上苹果应用总榜第三位

12月16日消息,蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”昨日发布后下载量猛增,今日冲上苹果应用榜总榜第三位。 据悉,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。 昨天,蚂蚁集团宣布将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。

全球首个情感交互人形机器人“爱湫-AIQ”即将发布

12月16日,由天府绛溪实验室培育的四川具身人形机器人科技有限公司(以下简称四川具身科技)正式发布人形机器人“爱湫-AIQ”预告海报,并公布了基于西南特有保护物种龙蜥设计的机器人独特形象,标志着全球首个情感交互人形机器人即将发布。

蚂蚁集团大动作!“阿福”APP来了:新增健康陪伴功能,问答能力升级

12月15日消息,蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,升级健康问答、健康陪伴、健康服务三大功能。 升级后的“蚂蚁阿福”聚焦“健康+”战略,定位从AI工具转向AI健康朋友,能够像真人朋友一样,帮助用户管理自身和家人健康,实现专业全能、私人专属、服务丰富的优势。

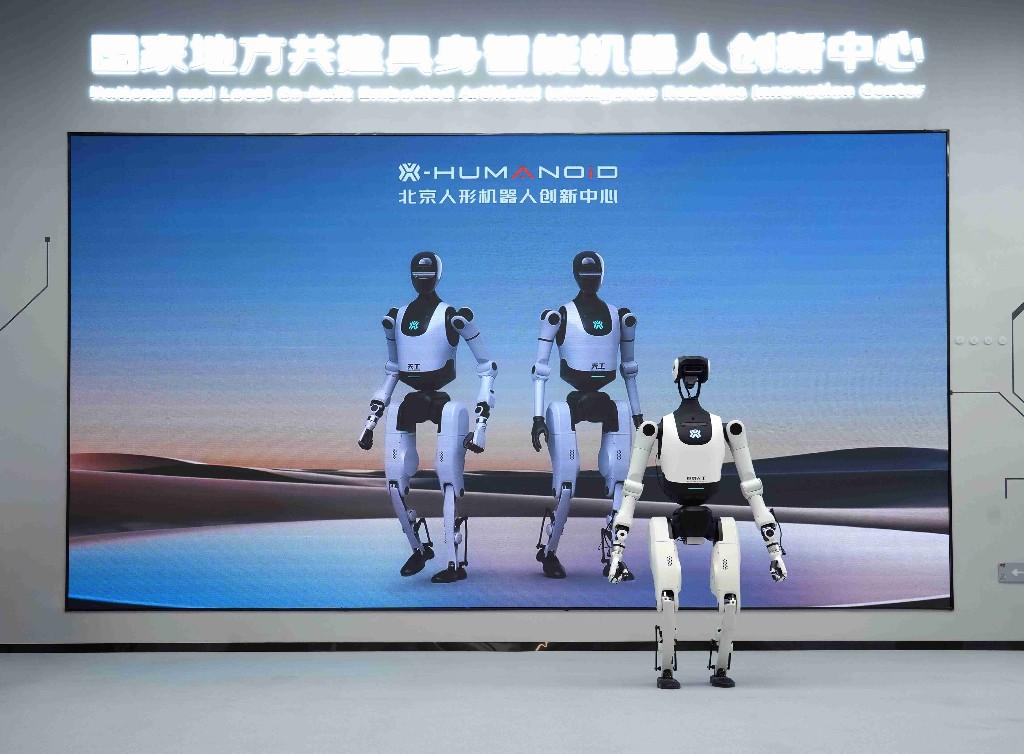

国内首个全自主无人化人形机器人导览方案发布 多机协同赋能多元场景

12月11日,北京人形机器人创新中心正式发布国内首个全自主无人化人形机器人导览解决方案,以“慧思开物”通用具身智能平台为核心支撑,整合多项关键能力,为人形机器人在导览导购场景的规模化落地筑牢基础。 该解决方案聚焦全自主导览、拟人化交互、多机调度、全局IOT联动四大核心能力,可广泛适配展厅导览、商场导购、业务讲解、文旅景区服务等多元场景,打破传统导览模式的局限。

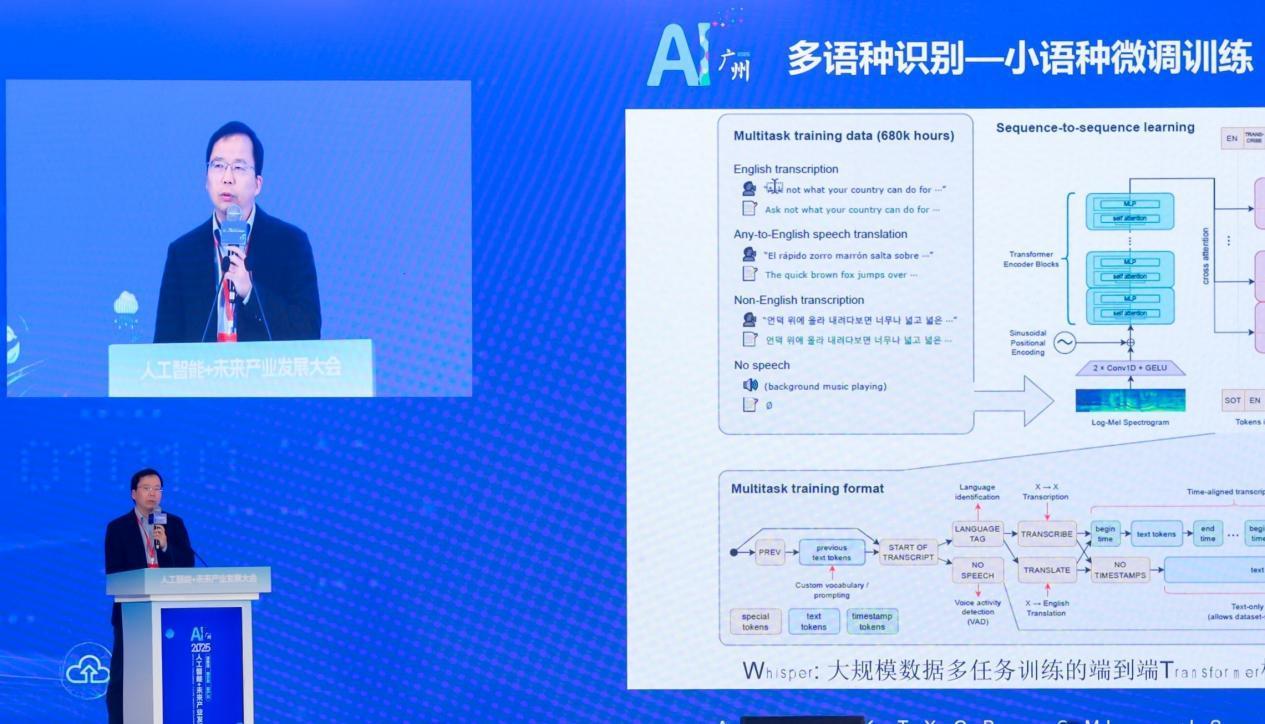

AI语音技术让超百种语言实现跨语种沟通

12月8日,安徽声云智能科技有限公司(以下简称声云智能)正式对外发布了其“智能办公多语种识别与角色分离技术”。 声云智能首席科学家洪青阳教授对外表示,此举正是公司积极响应“人工智能+”行动,将人工智能语音技术转化为赋能实体经济的一系列技术实践。 “涉外商务谈判、国际性会议、跨语种客户服务……许多场景都需要跨语种翻译技术作为支撑。

北方首家“机器人超市”,落子济南

当机器人扭着秧歌登上春晚舞台,灵动的姿态与科技的巧思碰撞出惊艳全国的火花,而如今在济南,机器人不再是春晚舞台上的“惊鸿一瞥”,而是走出演播厅,真正成为“可触、可购、可用”的生活伙伴。 近日,北方首家“机器人超市”——机器人6S中心落子济南高新区汉峪金谷。 一场以“场景化为核心”的智能消费革命,正在济南悄然上演。 “机器人超市”里有什么?