科技资讯

基因编辑技术让家蚕性别由雌变雄

14日,记者从西南大学获悉,该校童晓玲教授课题组最新研究通过基因编辑技术,成功实现家蚕从雌性向雄性的性别逆转,这一突破不仅打破了昆虫性别由染色体决定的固有模式,更为经济昆虫育种及害虫生物防治开辟了新的技术路径。 相关研究成果近日在国际期刊《害虫管理科学》发表。 据了解,家蚕作为重要的经济昆虫和新兴模式生物,其雄蚕因抗逆性强、产丝质量高、料丝转化率高而更受蚕丝产业青睐。

反铁磁材料电信号实现可读可控

反铁磁材料因其潜在的高速信息处理能力,近年来受到科学界高度关注。 但由于其自旋信号难以探测与控制,长期不能得到实际应用。 据最新一期《科学》杂志报道,包括美国康奈尔大学在内的研究团队报告称,他们利用二维反铁磁材料与隧道结结构,首次在微米尺度下实现了对反铁磁自旋共振的电信号探测和可控调节。 这一技术将有望应用于下一代高速、自旋电子器件。

23项科学实验物资随天舟九号奔赴空间站

记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,由中国科学院牵头负责的空间应用系统15日随天舟九号货运飞船,上行了空间生命科学与生物技术、空间材料科学等领域的23项科学实验,上行物资包括实验载荷、实验单元、实验样品、关键备品备件、应用消耗物资等,总重量776. 5公斤。

非人灵长类动物体内提取出成体干细胞 有助研究肌肉萎缩症等疾病新疗法

美国加州大学洛杉矶分校博德干细胞研究中心和丹麦奥胡斯大学科学家合作,首次从一种名为灰鼠狐猴的小型灵长类动物体内分离出成体干细胞。 这一成果为开发更接近人类临床需求的干细胞疗法铺平了道路。 相关论文发表于新一期《自然·通讯》。 灵长类动物骨骼肌干细胞分化过程示意图。 图片来源:《自然·通讯》杂志尽管干细胞被誉为再生医学的“万能钥匙”,但目前已获批的干细胞疗法寥寥无几。

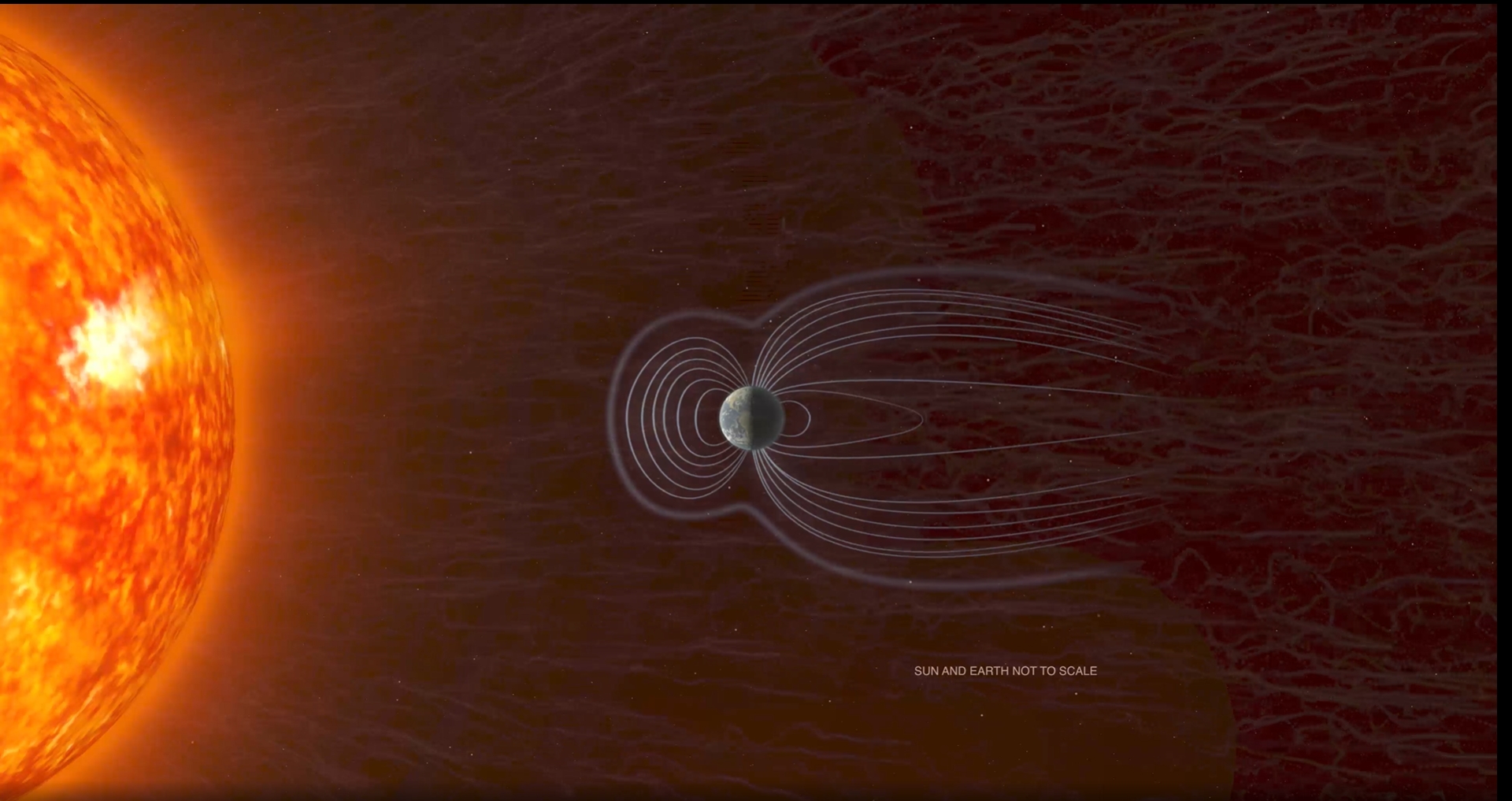

“帕克”探测器拍到距太阳最近的图像

美国国家航空航天局(NASA)7月10日公布了一组震撼图像,即来自“帕克”太阳探测器去年底贴近太阳飞行时的实拍。 这是人类迄今为止拍摄的距离太阳最近的图像,提供了前所未有的日冕与太阳风细节,有助于揭示太空天气的起源,并提升对地球的预警能力。 “帕克”探测器贴近太阳飞行时拍摄的图像(视频截图)。 图片来源:NASA官网“帕克”探测器于2018年发射升空,任务是深入研究太阳外层大气——日冕。

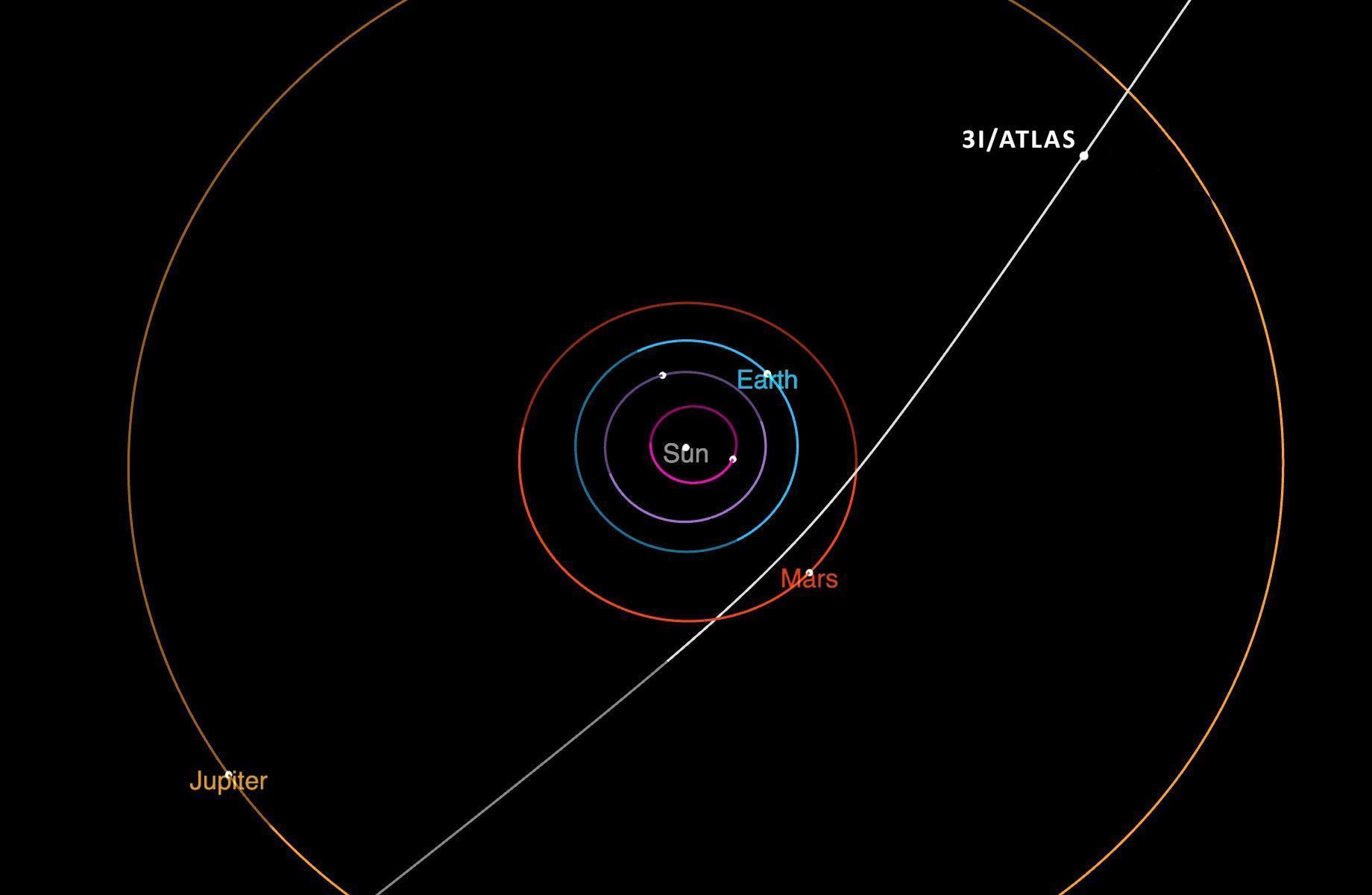

第三位“星际访客”是颗古老彗星

天文学家日前拍摄到一颗来自太阳系外的神秘天体3I/ATLAS在穿越木星轨道。 据英国《新科学家》周刊网站7月10日报道,英国牛津大学研究团队通过分析欧洲空间局盖亚探测器的数据,模拟了这颗彗星的速度和行进轨迹。 结果表明,3I/ATLAS可能是人类发现的迄今最古老的彗星。 星际彗星3I/ATLAS穿过太阳系的轨迹(示意图)。 图片来源:NASA官网3I/ATLAS被发现时,距离太阳约6.

我国科学家成功克隆牦牛

记者7月11日从西藏(当雄)金丝野牦牛繁育基地了解到,10日中午12时40分,该基地剖腹诞生了第一头克隆牦牛,体重33. 5公斤。 这头新出生的克隆牛犊个头比正常新生牛犊较大,全身通黑,能够正常行走,目前身体状况良好。 7月11日在西藏(当雄)金丝野牦牛繁育基地拍摄的克隆牦牛。 据悉,这一成果是浙江大学方盛国团队和西藏自治区高原生物研究所联合攻关取得的。

自主设计建造!我国首艘海洋级智能综合科考船“同济”号交付

记者从中船集团获悉,7月13日,由黄埔文冲建造的我国首艘海洋级智能综合科考船“同济”号在上海正式交付。 “同济”号是我国自主设计、建造的2000吨级新一代绿色、静音、智能型综合科考船,集海洋地质、海洋化学、海洋生物等科考调查,以及科学研究、人才培养、科普教育和文化传承等多功能于一体,是同济大学着力打造的“海上校区”。 与以往的科考船相比,“同济”号更加智能。

纳米“双光子工厂”问世!中国科研团队成功研制新型量子纠缠光源

7月9日,《自然》杂志在线发表中山大学物理学院王雪华、刘进教授团队主导的最新研究成果。 团队提出了一种全新的腔诱导自发双光子辐射方案,在国际上率先实现与单光子辐射强度相当的自发双光子辐射,研发出保真度高达99. 4%的按需触发式新型微纳量子纠缠光源。 这一成果为新一代量子精密测量技术的发展,以及功能化光量子信息处理芯片的构建提供了关键支撑。 △自发双光子辐射。

科研人员首次在我国南沙群岛永暑礁发现保护动物绿海龟

近日,中国科学院南海海洋研究所南沙海洋生态环境实验站(南沙站)科研人员联合驻礁环保部门,在我国三沙市永暑礁首次发现一处绿海龟产卵场。 中国科学院南海海洋所研究人员介绍,此次发现源于中国科学院岛礁综合研究中心支持的常态化生态环境监测工作。 在生态调查中,南沙站科研人员在永暑礁沙滩区域发现深度约30厘米、呈不规则圆形的凹陷,周边散落着翻动的沙粒。