新能源

我国单机容量最大抽水蓄能电站首台机组并网发电

12月25日,由三峡集团投资建设的浙江天台抽水蓄能电站(以下简称天台抽蓄电站)首台机组正式并网发电。 该机组单机容量为42. 5万千瓦,是目前国内单机容量最大的抽水蓄能机组,它的正式并网不仅是我国水电装备制造、安装与运行的又一突破,也意味着华东电网将再添一座巨型“充电宝”与清洁能源“调节器”。

我国第100座750千伏变电站投运

12月24日,新疆750千伏昌安变电站建成投运,标志着我国750千伏电网发展迈入百站新阶段。 该变电站位于新疆阿拉尔市,投运后将有效提升区域电网供电可靠性,加强西北主网与南疆电网的电力互济能力,为沿边产业发展和民生用电提供有力支撑。 750千伏电网是我国西北地区特有的骨干网架,主要承担远距离、大容量输电任务。

突破1亿千瓦:四川水电装机规模创新纪录

12月19日上午,随着四川攀枝花银江水电站最后一台机组顺利并网,四川水电装机规模突破1亿千瓦,成为全国首个迈上这一量级的省份。 1亿千瓦有多大? 约占全国水电装机总量的四分之一,相当于约4. 4个三峡电站。 四川被称为“千河之省”,尤其是天然落差5100米的金沙江、3830米的雅砻江、4175米的大渡河,水电资源丰沛。

我国离岸距离最远海上风电项目实现全容量并网

12月15日,我国离岸距离最远海上风电项目——三峡江苏大丰800兆瓦海上风电项目实现全容量并网,标志着我国海上风电向深远海迈进取得了又一重大突破。 三峡江苏大丰800兆瓦海上风电项目由三峡集团投资建设,位于盐城市大丰区东北方向海域,由四个场址组成,共安装98台风力发电机组,总装机容量800兆瓦,配套建设2座20万千瓦、1座40万千瓦海上升压站和一座海上救援平台。

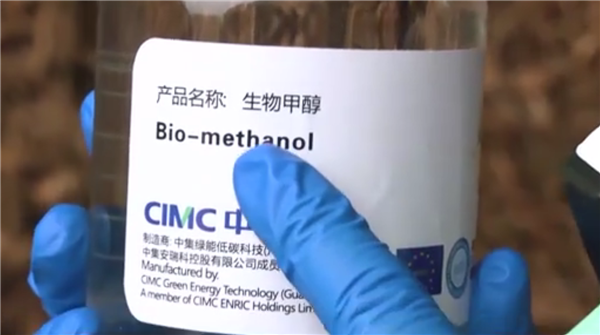

我国首个量产生物甲醇项目今日投产

生物甲醇的原料来自树皮、秸秆等生物质废弃物,其纯度高达99. 9%,可广泛应用于航运燃料以及医药化工等领域。 12月16日,我国首个量产生物甲醇项目全线贯通正式投产,标志着我国在清洁燃料领域完成从氢能到先进液体燃料的战略延伸,为全球航运业提供切实可行的深度脱碳方案。

全球首套海上高温烟气余热ORC发电装置累计发电突破1000万度

记者12月16日获悉,由中海油研究总院牵头研发的全球首套5MW级海上高温烟气余热ORC(有机朗肯循环)发电装置(以下简称ORC发电装置)在文昌9-7油田累计发电突破1000万度,正式进入稳定高效运行新阶段,实现了我国在海上油气田余热利用技术上的重大突破。 电站是海上平台的“心脏”,通常通过燃烧自产石油和天然气来提供电能,但此过程中会排放大量的高温烟气。

我国科研团队突破超高温热泵技术 工业低碳供热添新方案

记者10日从中国科学院理化技术研究所获悉,研究团队在超高温工业热泵技术上取得系列重要进展,成功研制出国际首台泵热温度超过200℃的双作用自由活塞型热声斯特林超高温热泵原型样机,为造纸、印染、陶瓷、冶金等大量耗热工业领域提供了一种潜在的绿色高效供热新路径。 相关成果已发表于《自然·能源》《应用物理快报》等国际权威期刊。

世界首列3.5万吨级重载群组列车试验开行成功

8日,由中国神华、包神铁路联合北京通号设计院等单位共同承担的国家能源集团十大重点科技攻关项目“重载列车群组运行控制系统技术研究与应用”取得重大突破,成功实现世界首列3. 5万吨级重载群组列车试验开行。 此次试验在全球范围内首次实现多列货运列车不靠机械挂钩、仅靠无线信号就实现协同行驶。 3.

全球最大液态空气储能示范项目计划近期并网发电

12月3日,记者探访青海省海西州格尔木市境内的青海省6万千瓦/60万千瓦时液态(化)空气储能示范项目时获悉,作为全球最大液态空气储能示范项目,该项目计划于近期并网发电。 2022年1月,青海省“揭榜挂帅”新型储能项目发榜,液态空气储能这一前沿技术成为攻坚焦点。 2023年7月1日,青海省6万千瓦/60万千瓦时液态(化)空气储能示范项目正式开工建设。

打造新能源退役设备梯次利用解决方案 中国资环风热、光热项目在天津正式投运

11月26日,中国资源循环集团有限公司(以下简称中国资环)旗下资环新能源首个风热、光热耦合示范项目,在位于天津港保税区的中国资环绿色低碳循环经济示范基地正式投运。 该项目的核心装备是一台200kW风力磁涡流热泵机组,其采用基于空气动力学与电磁涡流制热理论的风—热转换技术,能够将风能直接、高效地转化为热能,实现风能“宜电则电、宜热则热”的高效利用。