新能源

可弯折超20000次!我国锂电池领域再获重要突破

记者6日从中国科学院金属研究所获悉,该所科研人员成功制备出一类新型聚合物材料,其能够在分子尺度上同时实现离子的快速传输与高效存储,为提升固态锂电池性能提供了全新解决方案。 相关研究成果发表于《先进材料》杂志。 1固态锂电池因安全性高、能量密度大,被认为是下一代储能技术的重要方向。 然而,在传统的固态电池里,“离子传导”和“离子存储”这两个关键功能,分别由固态电解质和电极材料来承担。

全固态金属锂电池固-固界面接触难题解决

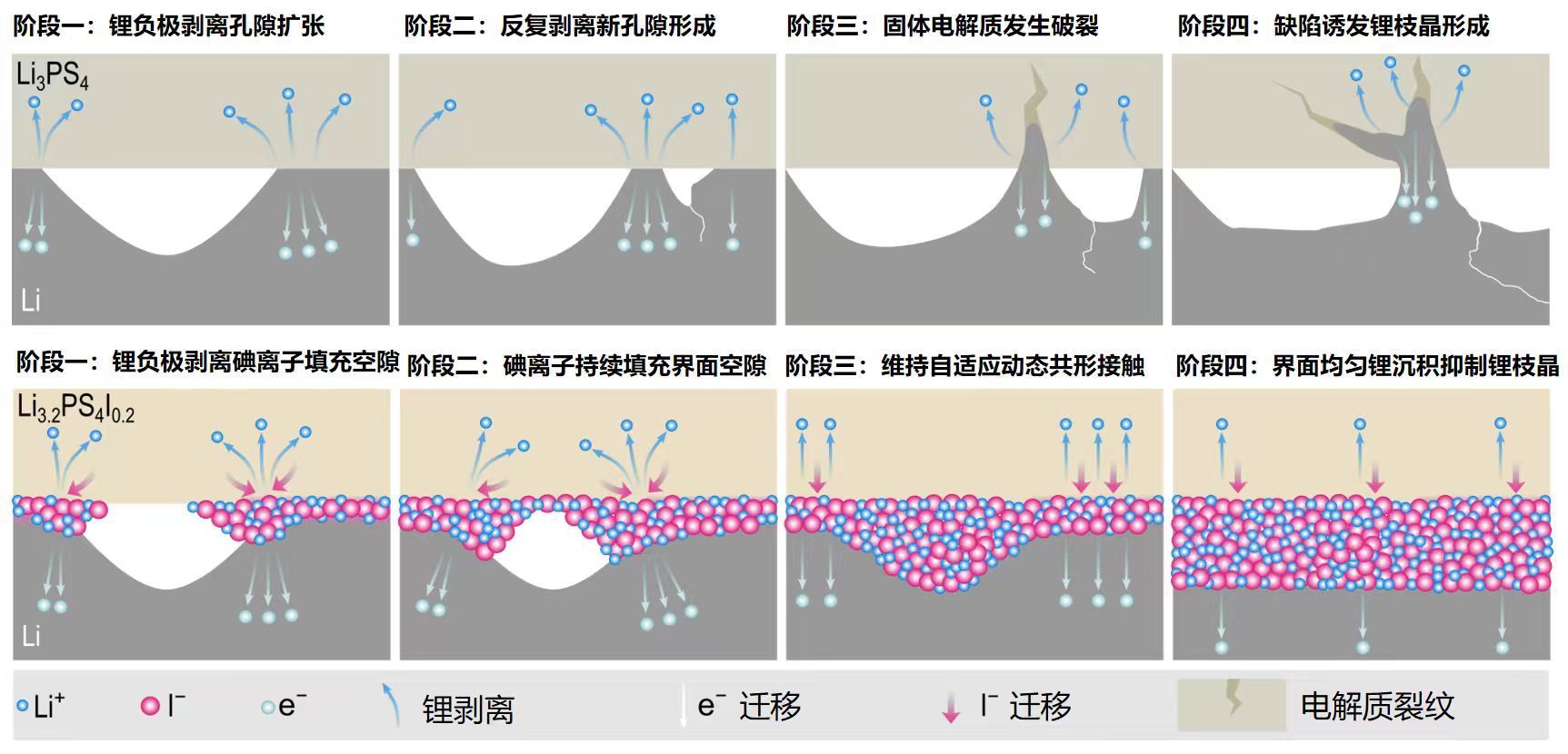

全固态金属锂电池界面接触研究迎来重要进展。 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心黄学杰研究员团队,联合华中科技大学张恒教授团队、中国科学院宁波材料技术与工程研究所姚霞银研究员团队,开发出一种阴离子调控技术,能够在电极和电解质之间形成一层全新的界面。

超重力场大科学装置核心设备正式启用 全球容量最大!

9月29日,位于浙江杭州的国家重大科技基础设施——超重力离心模拟与实验装置的核心设备正式启用。 这套由我国完全自主研发的超重力大科学装置能够营造超过地球重力千百倍的“超重力场”,实现“时空压缩”。 也就是在实验室中,能以很小的尺寸、极短的时间再现真实世界的变迁,为推演验证千米尺度灾变、万年历时污染迁移等提供关键支撑。

新世界纪录 我国成功研制35.1特斯拉稳态磁场全超导磁体

记者从中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所获悉,由该研究所牵头,联合国内多家科研机构与大学共同研制的全超导磁体,近日实现了35. 1特斯拉中心稳态磁场,创造了新的世界纪录。 △35. 1特斯拉全超导磁体该磁体采用了“高温超导内插 + 低温超导磁体”的组合设计,两者精准同轴嵌套在一起,形成稳定的复合结构。

世界首台套660MW超超临界“W”火焰锅炉机组实现双投

27日,记者从国家电投集团获悉,26日24时,国家电投集团贵州金元织金“上大压小”异地改建项目(2×660MW)2号火电机组顺利通过168小时满负荷试运行,主要参数达设计值,环保指标达超低排放,标志着这一搭载世界首台套660MW超超临界“W”火焰锅炉的机组圆满转入商业运行。

全球首个“超阶零碳建筑”在青岛启用

8月24日,全球首个超阶零碳大楼在山东青岛正式启用。 之所以叫“超阶”,是因为除了光伏发电外,这个大楼还通过梯次储能电池以及新能源汽车放电,实现100%绿能替代。 该大楼的正式启用标志着我国在零碳建筑方面取得新进展。 全球首个“超阶零碳建筑”在青岛正式启用 全球首个超阶零碳大楼高117米,共有23层办公区,日均用电量约6000度。

美欲在月球建百千瓦核反应堆?专家表示操之过急且存技术难度

美国国家航空航天局(NASA)代理局长肖恩·达菲近日宣布,将加快推进月球核反应堆建设计划。 据美国《纽约时报》及《政治报》网站8月5日报道,根据达菲的指令,NASA将启动行业招标,拟开发功率为100千瓦的月球核裂变反应堆系统,并计划于2030年前发射升空。 NASA称,该核反应堆不仅是实现“阿尔忒弥斯”登月计划的助推剂,更是“赢得新太空竞赛的战略筹码”。

规模化新能源系统为中国南极科考站“增绿”

7月29日,记者从太原理工大学获悉,《自然》新闻头条日前聚焦中国南极科考最新进展,高度赞誉了由太原理工大学孙宏斌教授牵头设计研发的秦岭站清洁能源系统。 据悉,该系统已于今年3月1日正式启用。 长期以来,南极科考长期依赖燃油,全球约40个南极常年科考站的一次能源供给均采用燃油。 随着科考活动日益频繁,这一能源体系已难以满足“绿色考察”发展需求。

锂离子电池高效环保回收新法问世

在可持续能源技术领域,科学家又迈出关键一步。 美国伍斯特理工学院研究团队开发出一种高效环保、可规模化应用的锂离子电池回收新工艺,相关成果发表于新一期《储能材料》杂志。 传统回收方法对废旧锂离子电池中贫镍正极混合材料的处理效率较低,且依赖高能耗工艺,产出的材料价值有限。 最新技术破解了这一难题。 其不仅能回收92%以上的镍、钴、锰等关键金属,还能将其转化为高性能正极粉末。

智能光/电/热材料:解锁“万物感知”新可能

穿上薄薄“智能温控外衣”的航天器可应对极端多变的空间环境,使用无源降温超材料织物制作的警用制服能够降低皮肤温度约5℃,模仿北极熊毛发结构制备的超保暖人造纤维材料有望让人类告别笨重的羽绒服……在全球新一轮科技革命与“双碳”目标驱动下,智能光/电/热材料正成为突破能源发展瓶颈的关键。