新能源

规模化新能源系统为中国南极科考站“增绿”

7月29日,记者从太原理工大学获悉,《自然》新闻头条日前聚焦中国南极科考最新进展,高度赞誉了由太原理工大学孙宏斌教授牵头设计研发的秦岭站清洁能源系统。 据悉,该系统已于今年3月1日正式启用。 长期以来,南极科考长期依赖燃油,全球约40个南极常年科考站的一次能源供给均采用燃油。 随着科考活动日益频繁,这一能源体系已难以满足“绿色考察”发展需求。

锂离子电池高效环保回收新法问世

在可持续能源技术领域,科学家又迈出关键一步。 美国伍斯特理工学院研究团队开发出一种高效环保、可规模化应用的锂离子电池回收新工艺,相关成果发表于新一期《储能材料》杂志。 传统回收方法对废旧锂离子电池中贫镍正极混合材料的处理效率较低,且依赖高能耗工艺,产出的材料价值有限。 最新技术破解了这一难题。 其不仅能回收92%以上的镍、钴、锰等关键金属,还能将其转化为高性能正极粉末。

智能光/电/热材料:解锁“万物感知”新可能

穿上薄薄“智能温控外衣”的航天器可应对极端多变的空间环境,使用无源降温超材料织物制作的警用制服能够降低皮肤温度约5℃,模仿北极熊毛发结构制备的超保暖人造纤维材料有望让人类告别笨重的羽绒服……在全球新一轮科技革命与“双碳”目标驱动下,智能光/电/热材料正成为突破能源发展瓶颈的关键。

我国离岸距离最远海上风电项目首批机组发电

记者从中国长江三峡集团有限公司获悉:近日,三峡集团江苏大丰800兆瓦海上风电项目实现首批机组并网。 该项目位于盐城市大丰区东北方向海域,由4个场址组成。 其中一个场址中心离岸距离80千米、最远点离岸距离85. 5千米,是我国目前已并网发电的离岸距离最远海上风电项目。

城市垃圾变甲醇 完成首次加注

7月2日,由中海石油化学股份有限公司(以下简称中国海油化学)生产的国内首批以城市垃圾为原料的绿色甲醇,在海南洋浦港完成国内首制甲醇双燃料集装箱船“中远海运洋浦”轮的加注作业。 这标志着中国海油化学绿色甲醇产品成功打通生产、销售及商业化运营的全产业链环节,实现了“中国船+中国港+中国醇”的绿色航运闭环。 图为中国海油化学富岛公司甲醇充装站。

钙钛矿有机电池光电转换效率纪录刷新

新加坡国立大学科研团队研制出一款新型钙钛矿有机串联太阳能电池,经权威认证,其1平方厘米有效面积内的光电转换效率达到26. 4%,创下同类设备的世界纪录。 研究成果发表于最新一期《自然》杂志。 研究团队在实验室工作。 图片来源:新加坡国立大学研究团队表示,新研制出的串联电池兼具轻薄、柔韧等特性,未来可直接集成于无人机、智能织物、可穿戴设备等人工智能装备,为其提供清洁能源。

国内第一艘!绿色低碳智能甲醇双燃料集装箱船今日交付

6月20日,国内首制16000TEU甲醇双燃料集装箱船“中远海运洋浦”轮,在上海长兴岛交付。 该船的成功交付实现了大型甲醇双燃料箱船建造领域“国内船东第一单、国内船厂交付第一艘、国产甲醇主机第一次实船应用”三个历史性突破。 该船总长366米、型宽51米,最大装箱量达16136标箱。 配备了11000立方米超大甲醇储存舱,投入远东至美东航线运营后,可支持航线单程航行无需中途加注燃料。

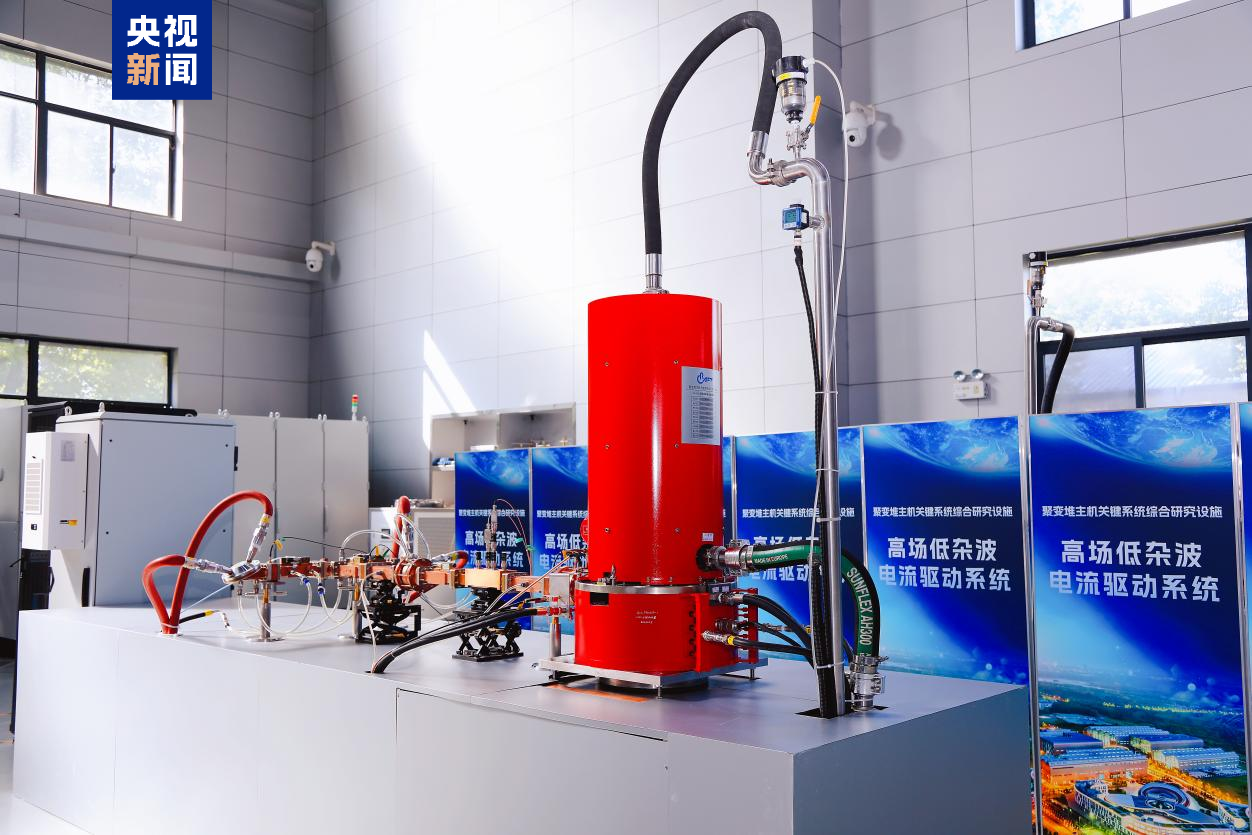

大科学装置“夸父”建设迎来重要进展

记者从中国科学院合肥物质科学研究院获悉,国家重大科技基础设施聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”的19个子系统之一——低杂波电流驱动系统今天(6月18日)通过专家组测试与验收,系统总体性能达到国际领先水平。 低杂波电流驱动系统是通过利用厘米波段的电磁波,让波与粒子相互作用使电子获得定向动量,驱动等离子体电流并加热等离子体。

新技术提高钙钛矿太阳能电池稳定性

记者日前从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和何冬梅教授团队在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,相关成果近日发表于国际材料学期刊《先进材料》上。 金属卤化物钙钛矿太阳能电池是一种利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,因其具有较高的光电转换效率和较好的稳定性,在光伏领域受到广泛关注。

科学家最新发现:树干也“懂”节能减排

你知道吗? 树木不仅会呼吸,还会根据温度自动调节呼吸强度。 近日,清华大学地球系统科学系王焓副教授团队联合澳大利亚、英国、美国等国科研人员,首次提出基于生态进化最优性(EEO)原则的理论模型,解释预测了树干呼吸的热适应性,构建了全球植物树干呼吸数据库,证实了树干呼吸存在普遍的热适应现象。 相关成果以《树干呼吸热适应表明气候-碳反馈作用的减弱》为题,在线发表于国际期刊《科学》。