浪尖科技

嫦娥六号月壤研究成果上新,专家讲述发现过程

我参与嫦娥型号探月任务已有20多年,主要研究方向是工程用模拟月壤研制。 当我们拿到嫦娥六号带回的月背月壤样品的那一刻,“开心”已不足以描述当时的心情,我们的理想正在一步步实现。 通过研究月壤,我们可以进行优化模拟,从而更好服务后续探月任务。 有了对嫦娥五号月壤样品研究的基础,我们在申请嫦娥六号月壤样品时,就已确定核心研究目标——系统解析月壤中碳的特殊纳米结构。

光热发电如何破解成本难题?

国家能源集团青海共和公司青豫直流二期10万千瓦光热项目正源源不断地向电网输送电能,青海中控德令哈50兆瓦光热电站驱动汽轮机持续发电……这一朵朵绽放的“太阳花”,正照亮我国能源转型的新路径。 近日发布的《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》(以下简称《若干意见》)提出,到2030年,光热发电总装机规模力争达到1500万千瓦左右,度电成本与煤电基本相当。

可伸缩支架化解高铁拼接屏安装维护难题

近日,中铁六局电务公司信息化分公司《拼接屏伸缩支架研制》成果获得国家级QC成果三等奖,成功破解高铁车站嵌入式拼接屏安装美观、结构安全与运维便捷难以兼顾的行业难题。 拼接屏是高铁车站信息展示、调度指挥的核心设备,传统外挂式安装破坏站房装修格调,全嵌入式安装则导致检修需拆除装饰面,影响车站运营。

把免费候补包装成“付费特权”,所谓“抢票神器”要小心

2026年春运已正式开启,市面上五花八门的第三方抢票软件也相继活跃起来。 一些软件宣称,在普通购票的基础上购买几十元的所谓“加速包”“VIP服务”,就能获得更高的抢票成功率。 然而,铁路12306官方多次明确表态,从未向任何第三方平台开放售票接口,所谓“加速抢票”纯属营销噱头。 花钱让平台代理抢票,不仅钱容易“打水漂”,还可能耽误行程,造成信息泄露。

《山海有灵》AIGC数字艺术体验展在重庆科技馆开幕

近日,《山海有灵》AIGC数字艺术体验展在重庆科技馆启幕。 据了解,《山海有灵》AIGC数字艺术体验展以《山海经》为灵感源泉,借助AI算法,以AI重现山海间沉睡的万物故事。 展览打造1000平方米沉浸式山海空间,汇聚10余位数字艺术名家之作,包含30余项AI互动项目、100+复活山海灵兽。

国际领先无水染色技术在石河子投产

2月3日,石河子经溢科技有限公司非水介质无水染色工厂投产仪式在石河子纺织产业园举行,标志着这一国际领先的无水染色技术正式进入商业化运行阶段,将为新疆纺织产业高端化、智能化、绿色化转型注入强劲动能。 非水介质无水染色技术采用非水介质替代传统水基染色载体,规避了水浴染色过程中的水解副反应,实现了染色领域多项历史性突破。

“青岛好成果”转化案例TOP10榜单揭晓 2025年度青岛市科技成果转化大会暨青岛好成果发布会成功举办

2月4日,在中共青岛市委科技委员会指导下,由青岛市科技局、青岛市教育局、青岛市委人才工作领导小组办公室主办的2025年度青岛市科技成果转化大会暨青岛好成果发布会成功举行。

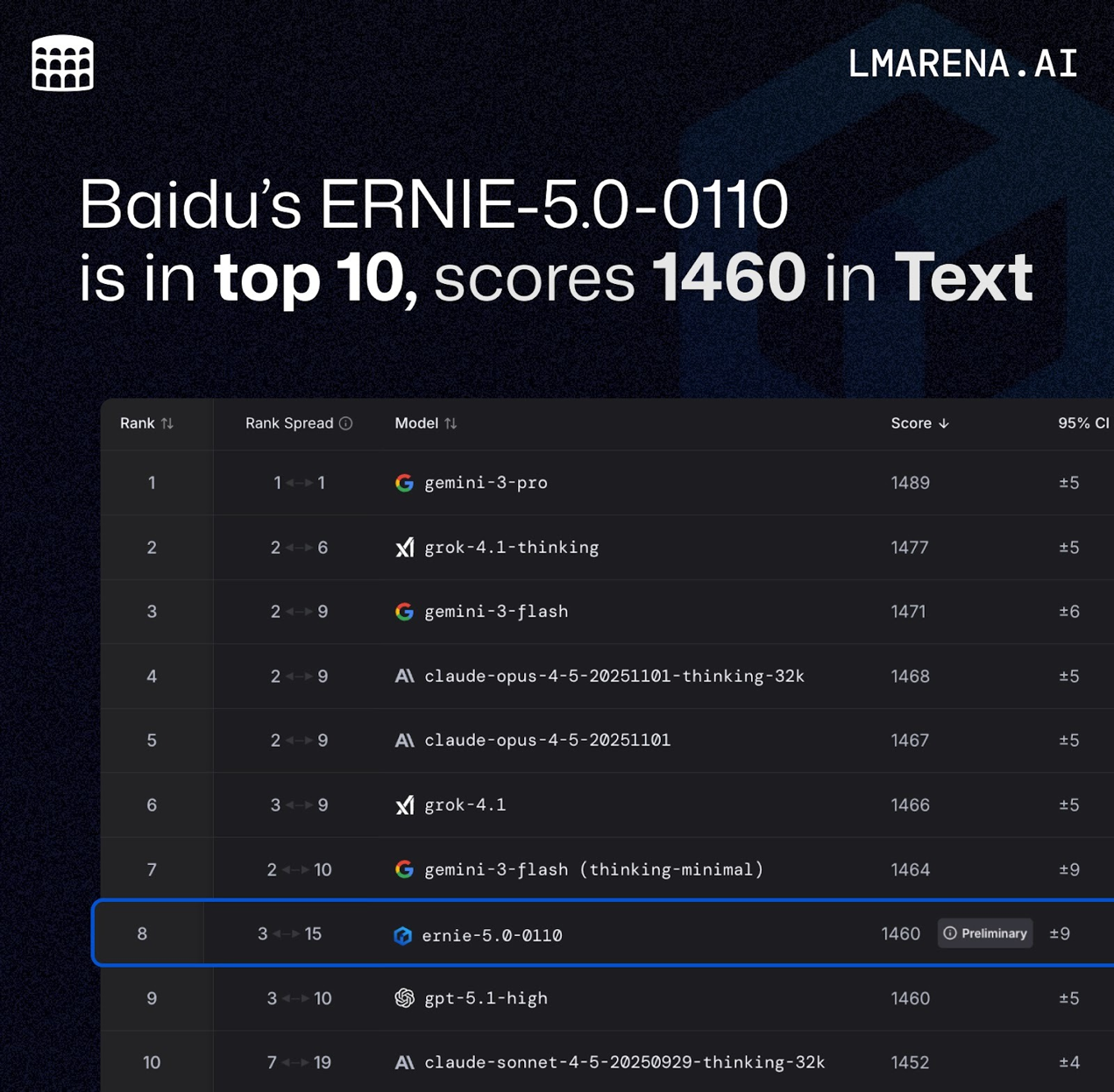

领军企业密集推出新技术 AI产业创新步伐加快

新春临近,AI产业竞争也日渐升温。 1月22日,百度正式上线采用原生全模态统一建模技术的文心5. 0正式版,支持文本、图像、音频、视频等多种信息的输入与输出;1月26日,阿里也正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,创新推理技术,实现性能跃升;随后,DeepSeek推出全新DeepSeek-OCR 2模型并开源。

青岛市2026年“科技筑梦 育见未来”科普游活动正式启动,10条高校科普游主题路线发布

近日,2026年“科技筑梦 育见未来”科普游启动仪式在山东大学(青岛)博物馆报告厅举行。 启动仪式上,与会领导向学生代表赠送了《1分钟微生物》《食在海洋》等科普图书,播放了2025年高校科普游精彩回顾短片。 会议发布了10条2026年高校科普游主题路线。

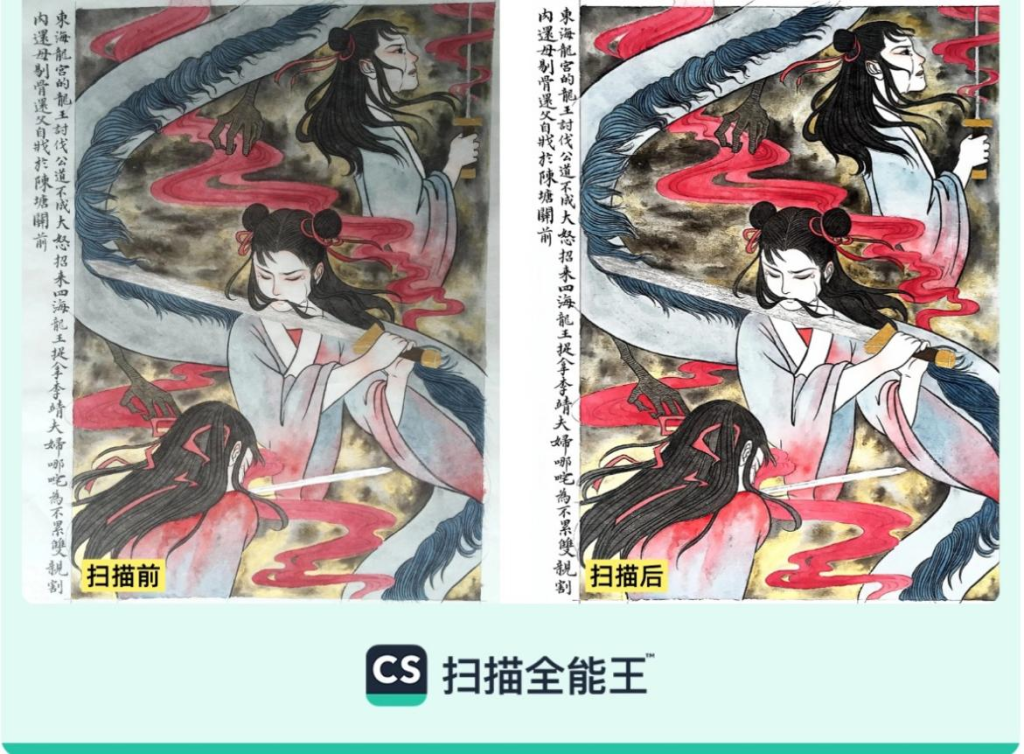

从非遗脸谱到寒假手抄报,扫描全能王用 AI黑科技激活“国漫创作热”

过去一年,国漫市场持续“破圈”。 猫眼专业版数据统计,2025年国产动画电影(含合拍片)总票房达192. 8亿元,在全部动画电影票房中占比75. 7%,是2011年以来最高的一年。 众多植根于东方美学的国漫作品,正以其独特的文化叙事,构筑起一代人的共同记忆。 近期,合合信息旗下扫描全能王正式发起“国漫记忆守护计划”,鼓励用户从传统文化中挖掘国漫元素,为国漫创作提供灵感源泉。