科技资讯

我国柔性AI芯片技术获突破 可弯曲设计适配可穿戴设备与具身智能

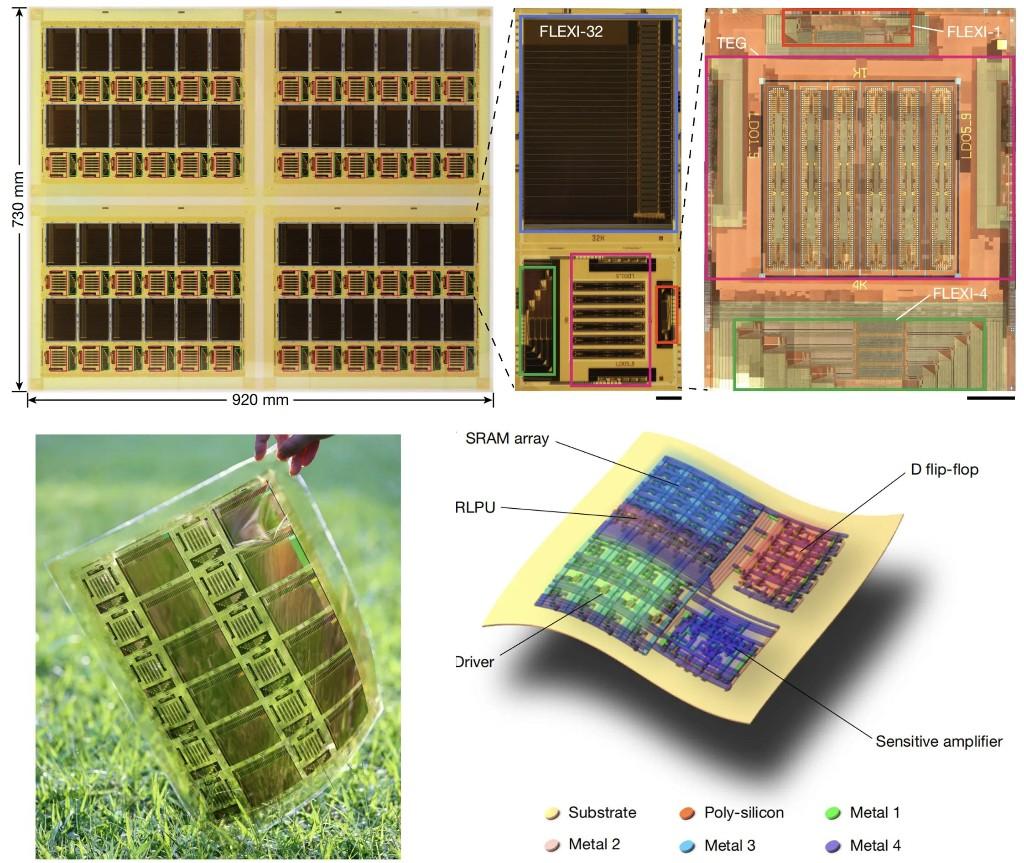

1月28日,清华大学集成电路学院任天令教授团队及合作者的研究成果“FLEXI柔性数字存算芯片”正式发表于国际顶级期刊《自然》,标志着我国在柔性电子与边缘人工智能硬件领域取得重要突破,填补了高性能柔性AI计算芯片的技术空白。

“人工肺”实现48小时无肺生存,维持患者生命直至移植手术

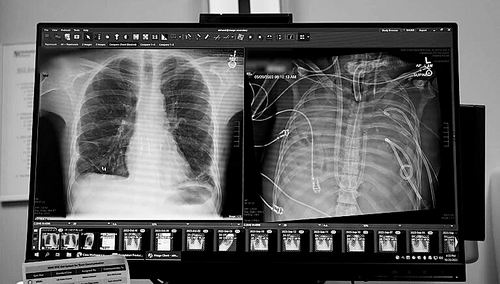

一名33岁的男子在没有肺的情况下存活了48小时。 一个医疗团队用一套体外人工肺系统维持了这名男子的生命,直到他接受了双肺移植手术。 1月30日,相关研究结果发表于《医学》。 X光片显示的一名33岁患者的新肺(左)和旧肺。 图片来源:美国西北大学过去有一些病例,患者的肺被切除,并被连接到外部设备上以维持氧气水平。

手机“贴一贴”可能无形中泄密 国家安全部提醒

NFC(近场通信技术)作为一种便捷的无线通信方式,已广泛应用于移动支付、门禁系统、交通卡以及设备间文件传输等场景,让一些原先需要打开手机、输入密码的复杂操作仅需“贴一贴”就可完成。 然而,这项“一触即通”的技术,也可能在无形中成为信息泄露乃至危害国家安全的潜在渠道。 NFC的潜在安全风险 ——涉密信息泄露的“近距离通道”。 NFC技术的“近场”特性使其在一定范围内,可与其他设备产生数据交互。

国产大飞机航线+1 东航C919开始执飞上海往返珠海航线

记者从东航广东分公司了解到,2月2日春运首日,东航国产大飞机C919开始执飞上海虹桥至珠海的定期商业航线,至此,东航14架C919飞机共执飞14城18条航线。 春运期间,东航上海—珠海航线每日往返航班数将达到5班,其中C919机型执行一至两班,具体以当日航班信息为准。 两班的航班号分别为MU9849/9850和MU7357/7358。

脂肪消消乐背后有个高效“快递员”

在人体消化吸收脂肪的过程中,胆汁酸扮演着不可或缺的“乳化剂”角色。 约95%的胆汁酸会在肠道被回收,通过肝肠循环反复利用。 这个高效回收过程的关键在于,一种名为OSTα/β的转运蛋白。 然而,这一蛋白究竟如何工作,一直是个谜。 1月29日,一项发表于《自然》的重要研究成果,首次揭开了OSTα/β蛋白的神秘面纱。

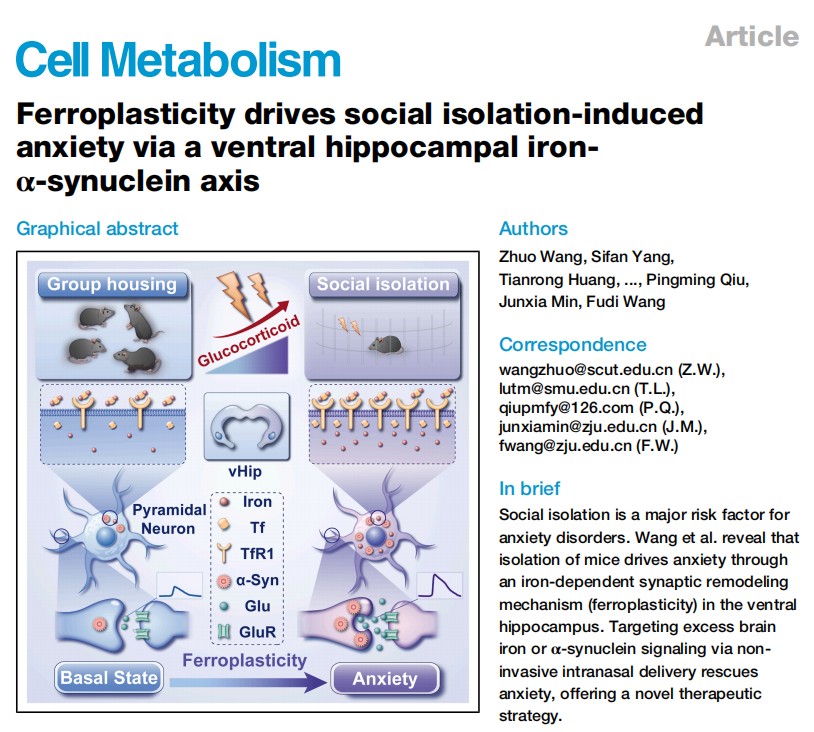

我国科学家解开“孤独伤脑”的长久谜题

你有没有过这样的体验? 长时间独处后,明明没发生什么事,却莫名心慌、坐立不安甚至对社交产生恐惧。 这其实是“社交隔离”在悄悄改变你的大脑。 近日,华南理工大学医学院王卓副教授团队联合浙江大学、南方医科大学等单位,在国际期刊《细胞·代谢》上发表原创性研究成果。

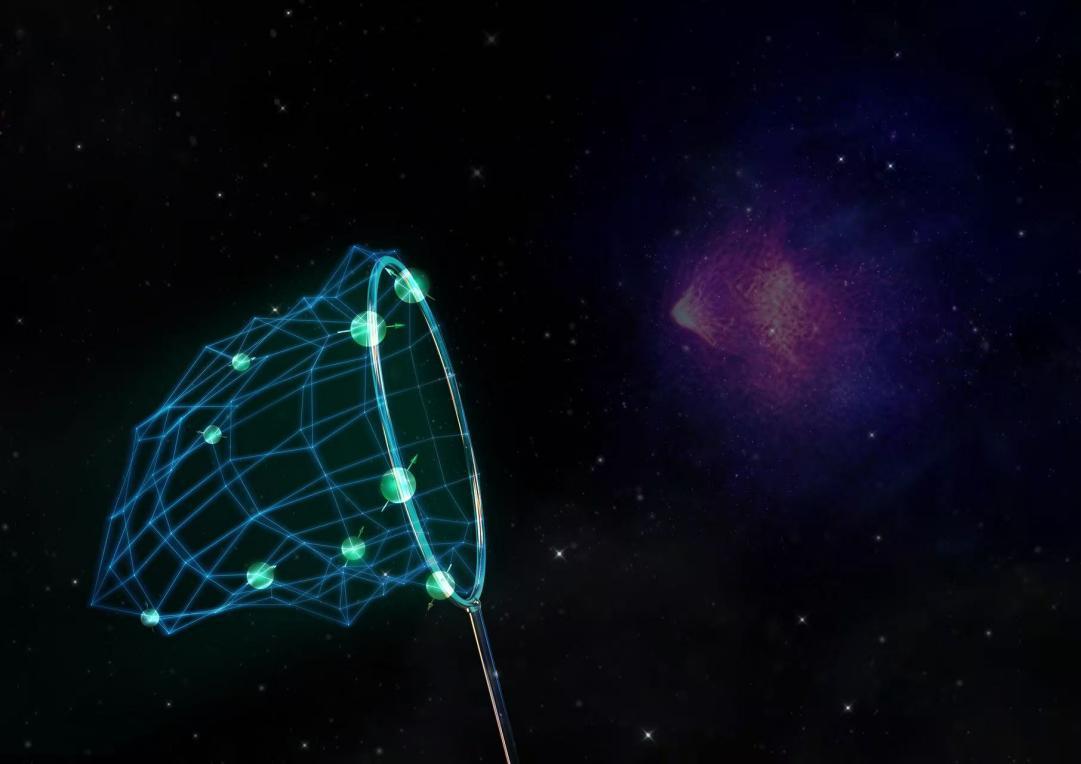

量子“捕手”为暗物质探测提供全新路径

记者29日从中国科学技术大学获悉,该校彭新华教授和江敏教授团队革新了核自旋量子精密测量技术,成功搭建国际首个基于原子核自旋的量子传感网络,如同布下的宇宙信号“监听系统”,让暗物质探测灵敏度实现质的飞跃,为解开这一宇宙之谜提供了全新路径。 相关成果1月29日发表于学术期刊《自然》。 浩瀚宇宙中,占比高达26.

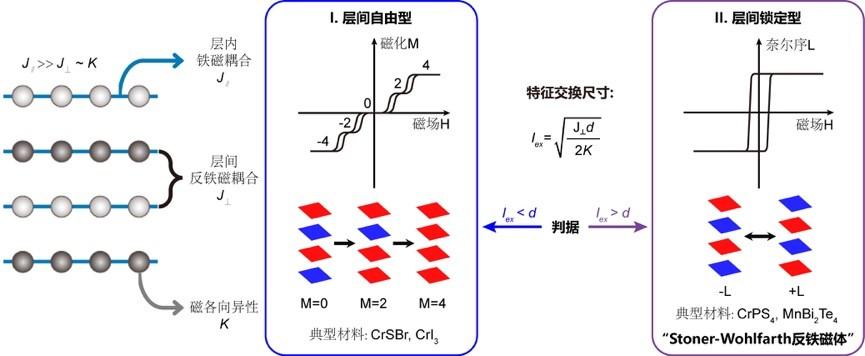

低维反铁磁“集体舞蹈”带来芯片材料新质变

29日,记者从复旦大学获悉,该校物理学研究团队利用自主开发的多模态磁光显微技术,发现一类特殊的低维反铁磁体系能够在外磁场下像铁磁体一样展现出确定性的双稳态整体切换,并完善了经典的磁学理论框架,用来描述该现象背后的物理机制。

青岛西海岸新区构建“四智”政务服务体系,重塑政务服务边界

在大数据、人工智能等现代信息技术加速迭代的当下,数字赋能政务服务已成为优化营商环境的关键路径。 近年来,青岛西海岸新区敏锐把握数字化转型浪潮,以“高效办成一件事”为牵引,立足区域发展与群众办事的实际痛点,创新构建以“智慧中枢、智慧云厅、智能问答、智能辅助”为核心的“四智”政务服务体系,不仅重塑了新区政务服务的形态与体验,更以“一脑统管、云端互联、AI协同、精准赋能”的崭新格局,为“数字青岛”建设贡献了可复制可推广的“新区经验”。

青岛人工智能集聚区一批优质企业集中签约,环湾AI创新高地建设提速

锚定2026年青岛市政府工作报告中大力实施“人工智能+”行动的战略部署,抢抓人工智能产业发展新机遇,近日,青岛人工智能集聚区(启动区)迎来一批优质企业集中签约入驻,企业布局涵盖科技、交通、医疗、新材料等多个关键领域。 这标志着这座市北甲级亲海地标、新质生产力重要载体迈入实质性推进阶段,为青岛打造环渤海AI创新要素流动新标杆注入强劲动能。