芯片/半导体

首次直接拍摄到量子现象,科学家捕获单原子间自由作用图像

美国麻省理工学院的物理学家首次捕捉到单个原子在现实空间中自由相互作用的图像,揭示了“自由运动”粒子之间的关联。 这种关联此前仅为预测,却从未被直接观察到。 该研究成果5日发表于《物理评论快报》期刊,有助于科学家将真实空间中未曾被看见过的量子现象可视化。 利用单原子分辨显微镜,由两种原子组成的超冷量子气体显示出截然不同的空间相关性——左侧的玻色子表现出聚束效应,而右侧的费米子表现出反聚束效应。

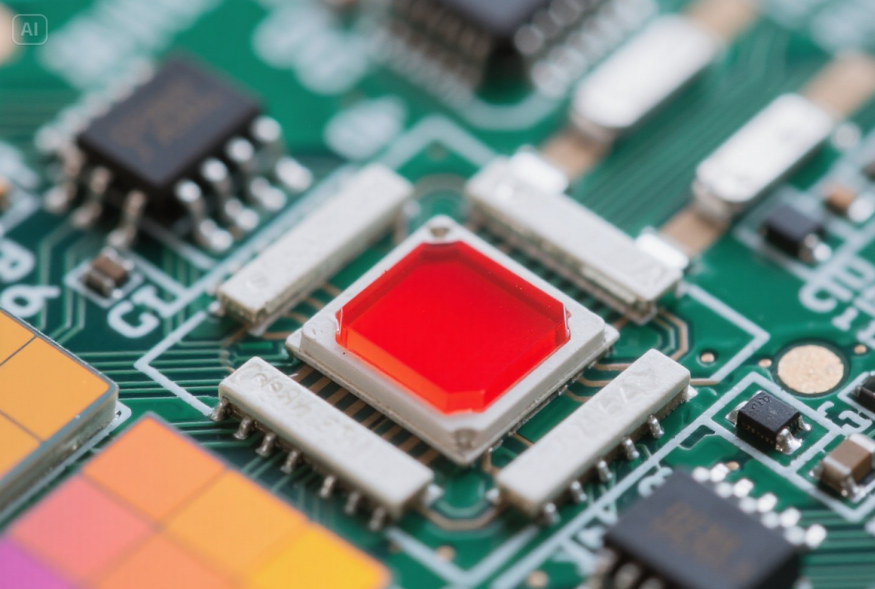

高性能纯红光钙钛矿LED制备成功

记者7日从中国科学技术大学获悉,该校姚宏斌、樊逢佳、林岳、胡伟团队通过给发光二极管(LED)“拍片子”,找到了纯红光钙钛矿LED性能瓶颈的原因,并成功制备出高性能纯红光钙钛矿LED。 相关研究成果于北京时间5月7日在线发表在国际学术期刊《自然》。 研究团队主要解决了纯红光钙钛矿LED亮度提高时效率骤降的问题。

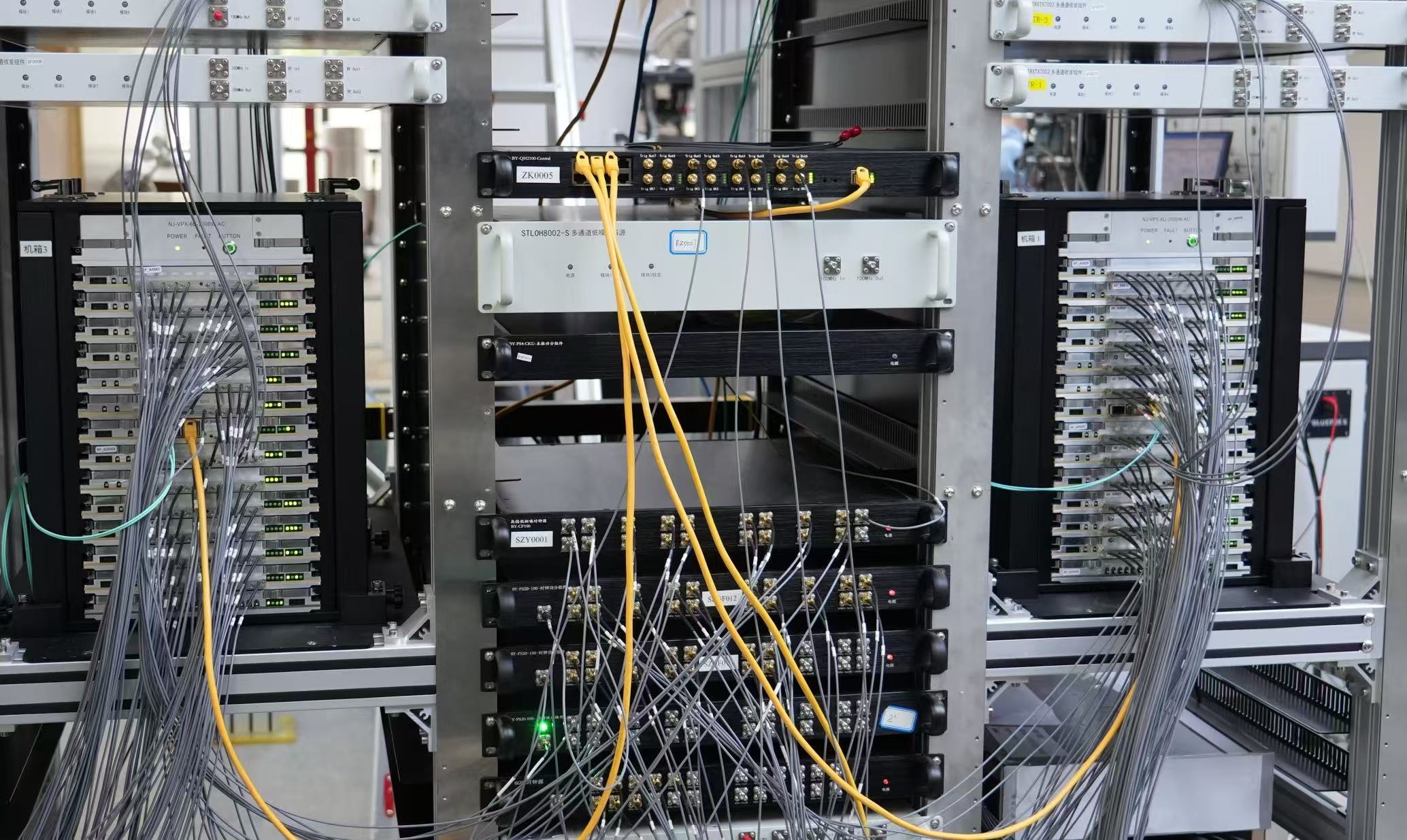

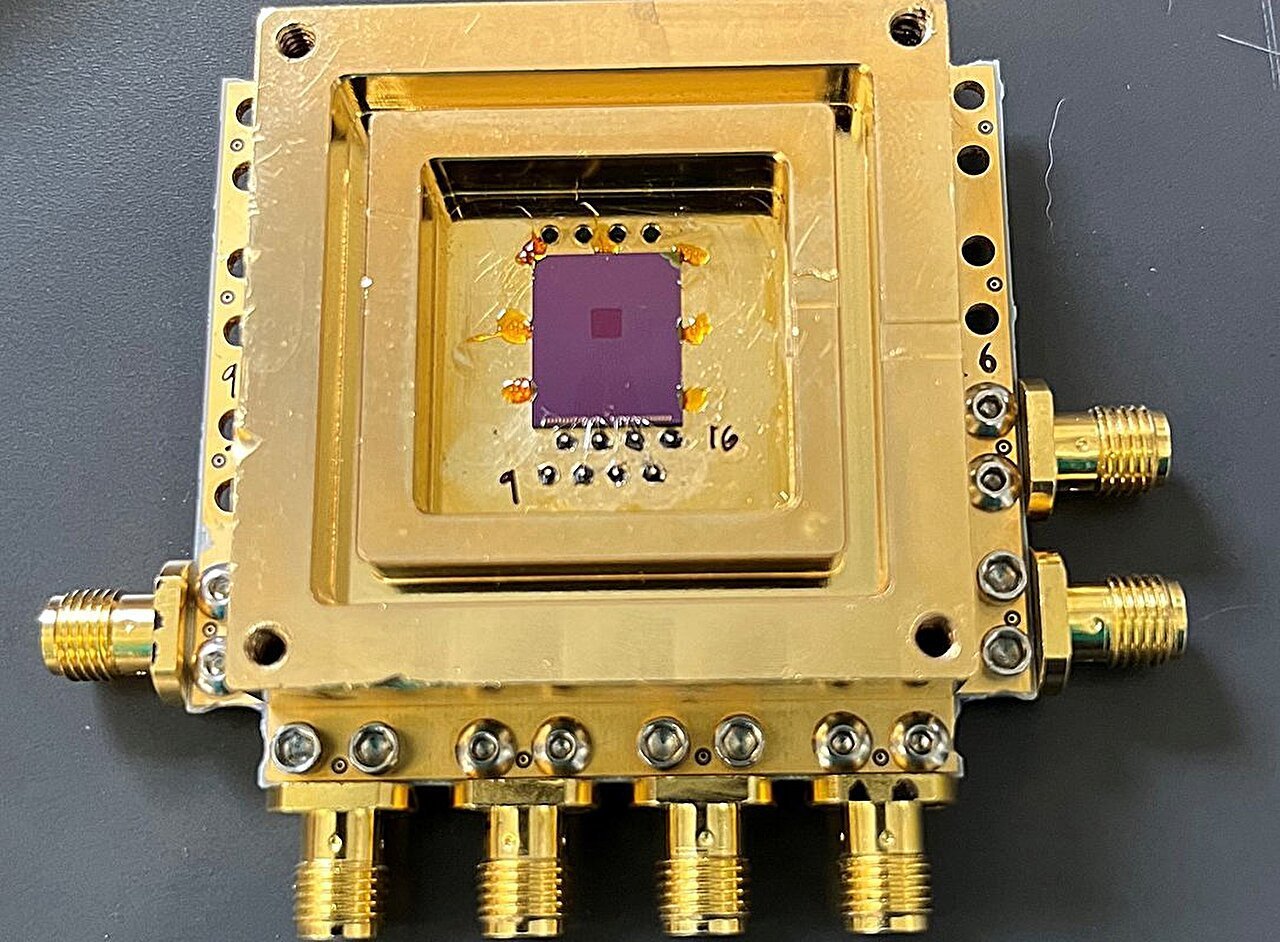

我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布

记者6日从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4. 0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。 图为“本源天机4. 0”。 孙超 摄量子计算测控系统是量子计算机的“神经中枢”,承担着量子芯片精密信号生成、采集与控制的核心职能。

超导电路新设计有望提升量子处理器速度

据新一期《自然·通讯》杂志报道,美国麻省理工学院团队展示的全新超导电路设计,有望使量子处理器速度提高10倍。 这是量子系统中迄今为止所能实现的最强非线性光物质耦合,此举可让未来的量子计算机运行更快、更稳定,并向实用化迈进一步。 量子计算机潜力巨大,未来能快速模拟新材料,或者极大提高人工智能的学习效率。 然而,这些应用实现的前提是量子计算机能以极快速度完成复杂运算,同时迅速读出计算结果。

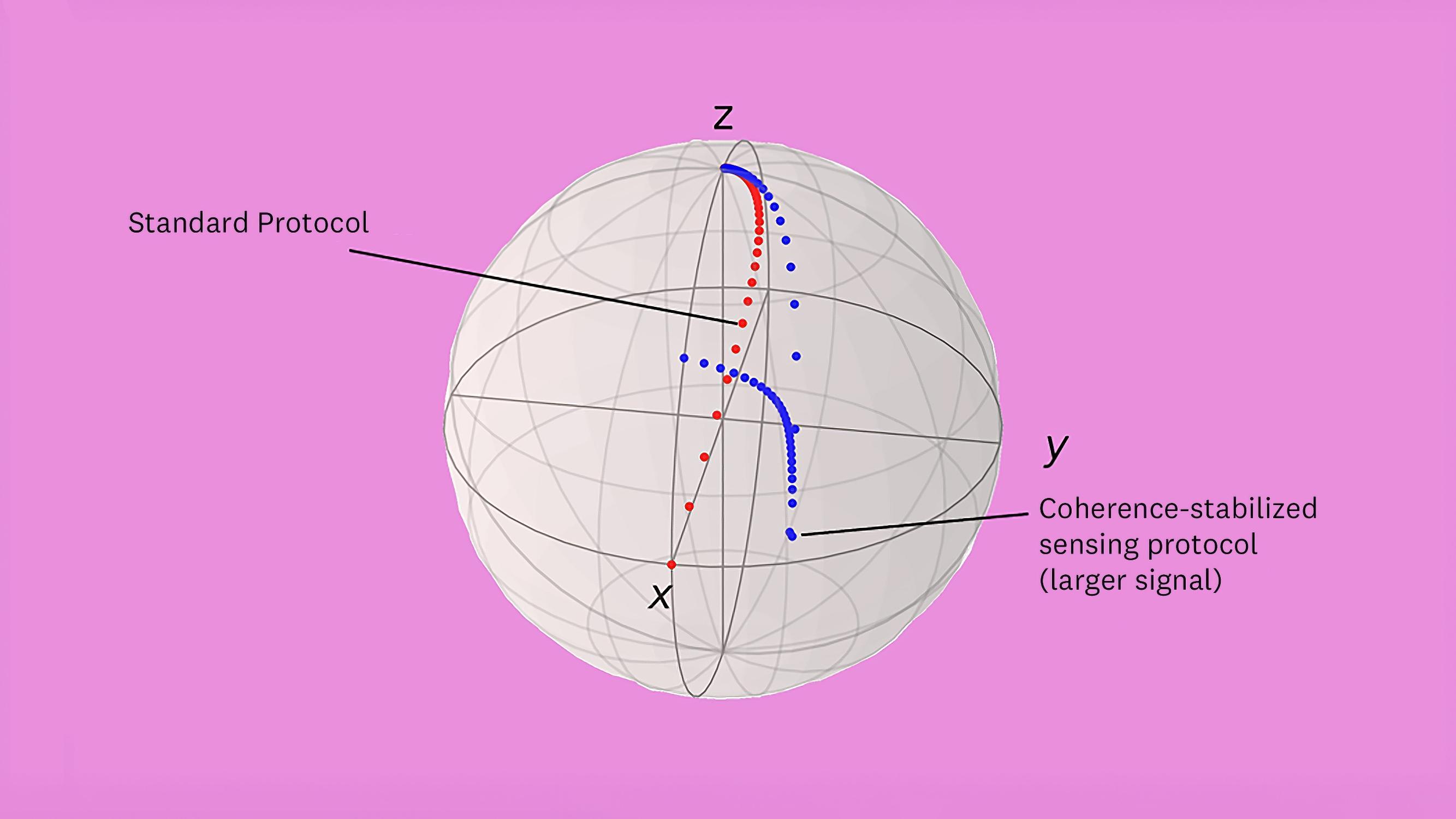

量子传感新技术“攻克”退相干难题

由于退相干,量子比特状态向球体的“北极”衰减。 利用本研究中的相干稳定传感协议,研究人员暂时抵消了这种衰减,导致本研究协议(蓝色)中的传感信号(y分量)比标准协议(红色)中更大。 图片来源:南加州大学据29日《自然·通讯》杂志报道,美国南加州大学的研究人员展示了一种新型量子传感技术,可借助新的相干稳定协议对抗量子退相干。 其性能大幅超越传统方法,有望推动从医学成像到基础物理研究等多个领域的进步。

量子传感器提升粒子探测时空精度

SMSPD 可以精确地一次性探测单个粒子。 图片来源:克里斯蒂安·佩尼亚,费米实验室据美国加州理工学院官网近日消息,来自美国、瑞士、委内瑞拉等国的联合研究团队在《仪器仪表期刊》发表论文,宣布开发出基于量子传感技术的超导微线单光子探测器(SMSPD),可实现粒子物理实验中的时空同步高精度追踪。 研究团队在美国费米实验室测试了SMSPD。

单芯片皮秒级中红外激光器问世

据16日的《自然》杂志报道,美国哈佛大学物理学家团队首次展示了一种集成在芯片上的皮秒级中红外激光脉冲发生器,无需外部组件即可运行,可在数小时内稳定产生覆盖关键气体吸收带的光谱。 这种新型激光器有望加速高灵敏度、宽光谱气体传感器的研发,为环境监测提供更高效的检测工具,还可为医学成像领域带来新型光谱分析技术。 这种激光器的基础是20世纪90年代开创的量子级联技术。

全球最大规模二维半导体微处理器发布

“雕塑同样的物品,用豆腐雕刻比用玉石雕刻更难,因为材料的脆弱大大提升了雕刻难度。 ”复旦大学研究员包文中向记者形象地描述了使用二维半导体与传统硅基半导体制造微处理器的难度区别。 记者2日从该校获悉,全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极”登上《自然》杂志。 “无极”由复旦大学周鹏、包文中团队打造,是目前为止全球最大规模的二维半导体微处理器。

我科学家研制出毫秒级可集成量子存储器

3月31日,记者从中国科学技术大学获悉,中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队的李传锋、周宗权研究组,基于团队原创的无噪声光子回波(NLPE)方案,将可集成量子存储器的存储时间从10微秒级提升至毫秒级,同时成功突破了传统光纤延迟线的效率。 该成果日前发表在国际学术期刊《科学·进展》上。

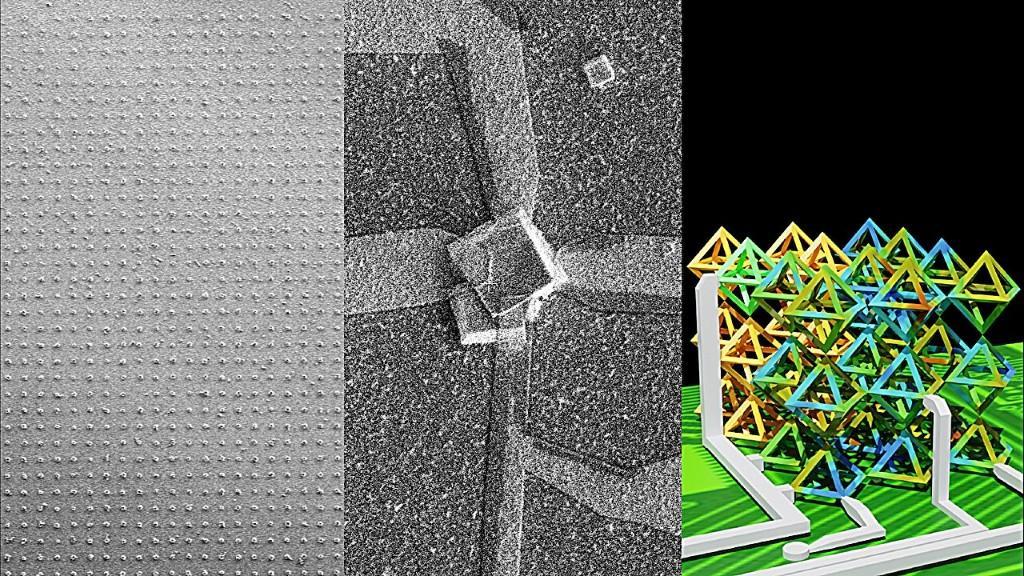

利用DNA分子自组装技术,三维纳米电子器件首次实现自主构建

研究示意图。 图片来源:布鲁克海文国家实验室美国哥伦比亚大学工程学院和布鲁克海文国家实验室科学家携手,利用DNA分子自组装技术,首次实现了三维纳米电子器件的自主构建。 相关研究论文3月28日发表于《科学进展》杂志。 从二维到三维能显著增加电子产品的密度和计算能力,这一新工艺也有助于开发受大自然启发的人工智能系统。