AI/大模型

广州地铁试点应用“五羊”智能机器人

记者7月27日获悉,广州地铁近日在现代化综合交通枢纽地铁广州白云站启动智能机器人规模化试点应用,集中投放涵盖客运服务、行李载运、巡视服务、清扫清洁、高空巡飞五大功能的智能服务机器人——“羊小迎”“羊小运”“羊小巡”“羊小洁”“羊小飞”,成为车站里最吸睛的“科技明星”。

机器人也能有触觉?它配备“电子皮肤”,能拿薯片等易碎品

机器人也能有“触觉”,干精细活。 2025年世界人工智能大会(WAIC)于7月26日至28日在上海举行。 由复旦大学可信具身智能研究院团队自主研发的高精度、低成本“自适应视触觉AI传感器”首次公开亮相。 这只“触觉夹爪”可以拿起豆腐、薯片、果冻等易碎品,根据其纹理、软硬和摩擦特性,精准做到轻起慢落。 此外,它还会舀汤圆——控制着勺子,在液体中实时追踪,舀起一颗漂浮的汤圆后,再放入另一个碗中。

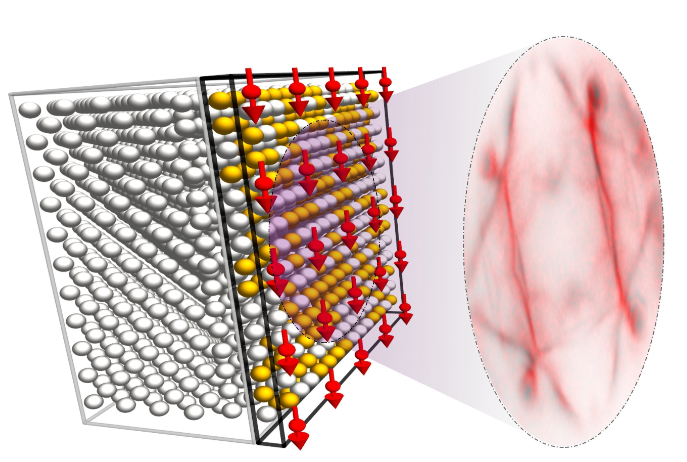

全球首个二维半金属材料获验证

德国于利希研究中心的研究人员研制出全球首个二维半金属材料并获实验证实,这是一种仅允许单一自旋方向(“自旋向上”或“自旋向下”)电子导电的材料。 相关成果发表于最新一期《物理评论快报》,标志着新一代高能效自旋电子学材料研究取得重要突破。

新型仿生膝与患者“贴身”组合

美国麻省理工学院研究团队开发出一种新型“仿生膝”关节假肢,与传统假肢相比,能够帮助膝上截肢者行走更快,更轻松地完成爬楼梯、跨越障碍等复杂动作。 这项成果发表在最新一期《科学》杂志上,标志着假肢技术从被动辅助,转向主动感知与智能控制的重大飞跃。 “仿生膝”直接与用户的肌肉和骨骼组织整合,让用户对假肢的控制更加自然。

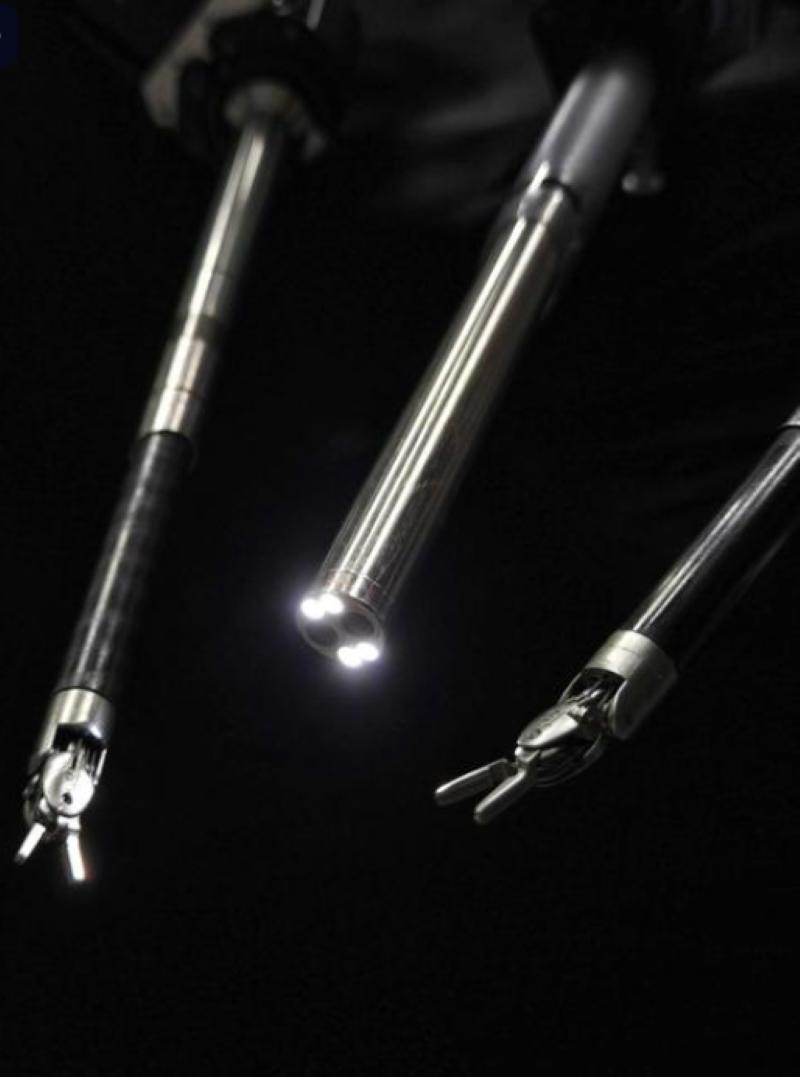

智能机器人自主完成胆囊切除手术,表现堪比资深外科医生

一个经过手术视频训练的智能机器人,在没有人工协助的情况下,成功完成了一例耗时的胆囊切除手术。 这是该机器人首次在患者模型上进行操作,其表现十分沉稳,甚至在现实医疗环境中常见的突发状况下,也展现出了与熟练人类外科医生相当的专业能力。

国家速滑馆人形机器人实训基地正式启用 首批赛队已入驻

记者6日从北京市经济和信息化局获悉,国家速滑馆人形机器人实训基地近日正式启用,首批8支队伍进驻实训基地,备战2025世界人形机器人运动会。 5日,一场激烈的3V3机器人足球比赛在国家速滑馆人形机器人实训基地上演,由北京信息科技大学光炽队对阵中国农业大学山海队,这是实训基地的第一场训练赛。

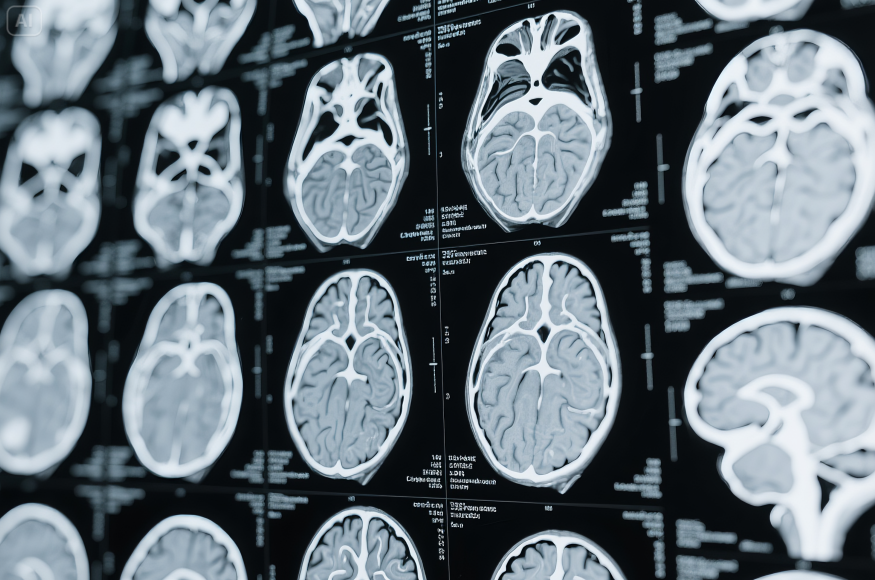

一次脑部扫描就能估算衰老速度

美国杜克大学、哈佛大学与新西兰奥塔哥大学团队在最新一期《自然·衰老》杂志发表论文,公布了一项基于脑部扫描图像的新工具,其不仅能在中年阶段判断一个人是否“加速衰老”,还能预测他未来罹患痴呆、心血管疾病、肺病甚至早逝的风险,有望成为健康风险预警和干预的新手段。 只需一次头部核磁共振成像(MRI)就能检测衰老速度,并预测未来几年患痴呆症和残疾的风险,这样的工具有望成为健康风险预警和干预的新手段。

国际首台“壁虎机器人”上岗守护核安全

日前,在华龙一号机组内,一个身形小巧的四足机器人,紧紧“趴”在蒸汽发生器传热管上,对检测探头进行高效精准定位。 只见其将“触角”样的探头精准伸进管内,逐根采集着传热管的健康信息。 6月20日,记者从哈尔滨工程大学了解到,这是该校与中广核检测技术有限公司、阳江核电有限公司合作共同研制的全球首台四足传热管检测机器人。

新型机器人导航系统研发成功 实现类脑导航

澳大利亚昆士兰科技大学团队开发出一种新型机器人导航系统。 该系统能模仿人类大脑的神经运作过程,实现类脑导航,其能耗不到传统导航系统所需能量的10%。 这项研究成果发表在最新一期《科学·机器人学》杂志上。 研究人员展示类脑导航机器人。 图片来源:澳大利亚昆士兰科技大学这种名为基于神经形态系统的位置编码(LENS)的新系统,为机器人位置识别设立了新的低能耗标准。

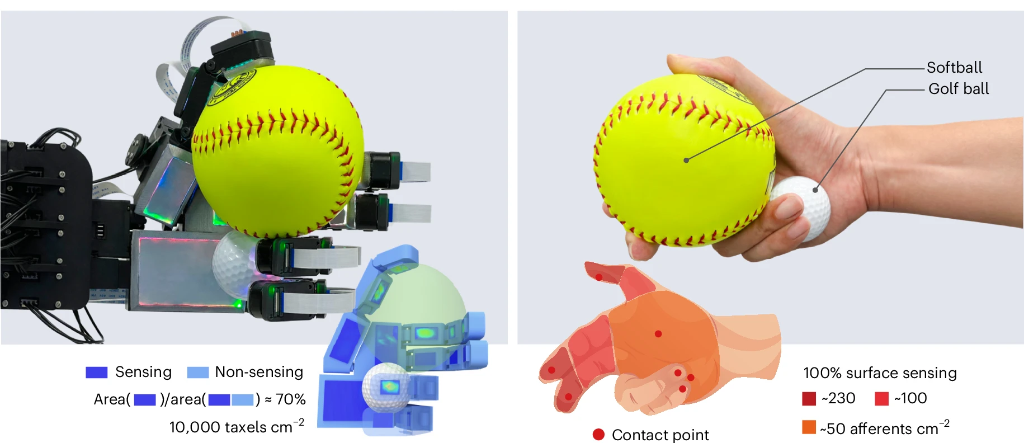

中国科学家在《自然·机器智能》上露了一“手”

中国科研人员研制的智能灵巧手因首次实现类人水平的自适应抓取,9日登上了国际期刊《自然·机器智能》。 这项突破由北京通用人工智能研究院、北京大学共同取得:在灵巧手掌面70%的面积上集成了高分辨率触觉感知,使机器人的智能与交互能力迈上新台阶。 这只灵巧手的一大亮点是能根据触觉反馈,实时调整动作。 记者看到,根据接触面的不同,它能自如用小指抓取乒乓球、单手同时抓起垒球和高尔夫球,姿势与人类拿球类似。